أجري الحوار ليلى عبد الله

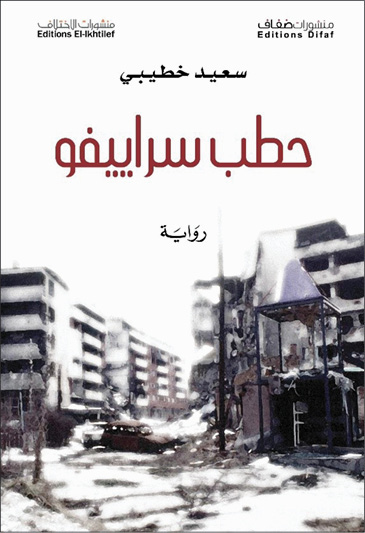

بعد أربعون عاما في انتظار إيزابيل يعود إلينا سعيد خطيبي بروايته «حطب سراييفو»، لم يبتعد الكاتب عن المجال التاريخي إذ استقى ثيمة روايته الجديدة من مصادر تاريخية ولكن هذه المرة أراد البحث عما هو مشترك بين بلده وسرايفو أين نقل لنا حياة بطليه إيفانا وسليم وتداعيت الحرب على كلا الشخصيتين.

• من يخاف من الموت يموت مرّتين

• الرّواية يجب عليها مراوغة التّاريخ وتحريره

– «سراييفو» مدينة متاخمة لحضارتين متنازعتين، اتخذتها عنوانا لروايتك الصّادرة مؤخرًا. لماذا اخترت هذه المدينة؟ وكيف تحوّلت إلى خلفية مكانية لروايتك؟

– ليست المرّة الأولى التي أكتب فيها عن سراييفو، بل المرّة الثّانية، بعد كتاب «جنائن الشّرق الملتهبة»(2015). أظنّ أن سراييفو واحدة من أكثر المدن الأوربية حضوراً في المخيّلة العربية. ليس فقط بسبب حرب التّسعينيات، بل نظراً لتاريخها الذي يتقاطع مع تواريخ مجتمعات عربية، ولحضور المكوّن الإسلامي في العلاقات التي تجمع بين ساكنتها. انطباعي عن سراييفو، حين زرتها للمرّة الأولى، قبل ستّ سنوات، كان يُشبه من يلج مغارة، إما أن يضيع فيها ويحبّها، أو يترصد أول فرصة للهرب منها ويدير ظهره لها. حصل أن وجدت فيها ما احتجت إليه من مادّة للكتابة، ومن تقاطعات مع مزاج مدن جزائرية، ومن رغبة في مواصلة التّيه، وشيئاً فشيئاً تحوّلت المدينة إلى ديكور للرواية، ولكن ليست سراييفو الآن، بل المدينة التي كتبت عنها، في الرّواية، هي سراييفو ما قبل أكثر من عشرين سنة، التي خرجت لتوّها من أصوات القذائف وشراسة القنّاصة، وهي تبحث عن فرصة لها لتحيا، دون أن تنالها يوماً.

– لعبت الذّاكرة دورا مهما في الرواية مكنتك من التطرّق إلى العلاقة بين الجزائر العاصمةوسراييفو زمن الحربين الأهليتين في كلا البلدين. ومن الواضح أن العلاقة القائمة بين البلدين قد ألقت بظلالها على طبيعة الشّخصيتين المحوريتين. إلى أيّ حدّ انعكس التّقارب بين البلدين على فضاء الرواية بأكمله؟

– بالأحرى الأرشيف لعب دوراً وليس الذّاكرة وحدها. والمفارقة أن هناك تاريخاً مشتركاً، وشبكة من المصادفات، بين الجزائر والبوسنة، ولكن – اليوم – لا توجد علاقة رسمية بين البلدين، فبينما تعاطف الجزائريون مع البوسنيين، فضّلت الجزائر الرّسمية الحفاظ على صداقتها مع الحليف القديم: صربيا، مما انجر عليه سوء فهم مع حكومة سراييفو. من الصّدف المأساوية أن أوّل ضحية أجنبية، سنوات التّسعينيات، في الجزائر، كان عاملاً بوسنياً (بصحبة عمّال كروات)، بمنطقة تمزقيدة (ولاية المدية، 60 كلم جنوب الجزائر العاصمة)، نهاية 1993، وفي تلك الفترة بدأ التحاق مقاتلين جزائريين، بحرب البوسنة والهرسك، ووقع أول ضحية منهم في مدينة زينيتسا، شمال سراييفو. من وهلة أولى، لا تظهر لنا نقاط مشتركة بين تاريخي البلدين المعاصر، ولكن – لاحقاً – بعدما قضيت بضعة أسابيع في تقليب الأرشيف، وبعد التّمكّن قليلاً من اللغة الصّربو كرواتية، ظهرت لي نقاط مشتركة بين تاريخي البلدين، فما حصل في الجزائر عشرية التّسعينيات، تعود جذوره إلى ثورة التّحرير (1954-1962)، وما حصل في البوسنة الهرسك يعود إلى نتائج الحرب العالمية الثّانية، كان يجب أن نعود أكثر من نصف قرن إلى الوراء، كيف نفهم ما حصل، ونعرف أنّ الحرب لم تكن طفرة، ولا لحظة عابرة، بل في كلا البلدين، قامت حربان تهيّأت لهما ظروف وحفرت لهما خنادق أثنية وثقافية قبل عقود من اشتعالهما.

– للموت وجه واحد حتى وإن اختلفت مسبّباته. حاولت إضفاء معنى جديدا للموت في آخر الرّواية أين انتفض أبطالك. فهل من الممكن أن نفهم الموت باعتباره دافعا للنهوض والانبعاث؟ ومن أين أتت الفكرة؟

– من يخاف من الموت يموت مرّتين. الجزائر والبوسنة والهرسك جرّبا الموت، لذلك لم يكن في ذهني إعادة الكتابة عن الفظائع، التي وقعت، ولا إعادة تدوير الحكايات، التي يحفظها النّاجون من الحربين، بل اخترت من البداية خطاً معاكساً، أن أكتب عن تجربة العيش وإمكانياتها، في ظروف تبعث على الموت، أن أكتب عن الإنسان لا عن التّاريخ، عن أولئك المجهولين، الذين لم تجرفهم الحرب في طريقها، لكنهم لا يعرفون ماذا يفعلون بعدها. بعد سنين طويلة من العنف اليومي، ومن القتل المنظّم، كادت تتشكّل ما يشبه متلازمة ستوكهولم، في عقول النّاجين، وذلك ما عبّرت عليه إيفانا، في واحدة من الوقائع، ومثلها فعل سليم، في الجزائر، حيث أنهم من تعوّدهم على الحرب، صارت أخبار الموت أمراً مبتذلاً ولا تشعرهم بحزن، وفي الوقت ذاته، لا يعرفون كيف يُعيدون بناء حياتهم بعد أن يتوقّف الرّصاص. تعايشوا مع الحرب ولم يتخيّلوا شكل حياة لهم بعدها.في الحقبة التي تدور فيها وقائع الرّواية كان الموت بوصلة النّاجين، يعلمون أن خرجوهم من الحرب بأقل الأضرار، لا يعني أنهم سلموا منها، حيث أن كلا من البطلين إيفانا وسليم يدركان، لاحقاً، أنهما ضيعا حياتهما في تلك المرحلة، لم يموتا لكنهم تحوّلا إلى مسخين. إيفانا تكتشف أن أباها لم يكن نفس الشّخص الذي عرفته حياً، وسليم يجد أنه من نسب مشكوك فيه، ويشرع في البحث عن والديه. لقد راوغا الموت، واستمسكا بحبل الحياة، بدا عليهما صبر وتحمل، لكنهما كانا ينزلقان، في لا شعورهما، من اليقين إلى الشكّ.

– اتخذت من لفظ الحطب عنوانا لروايتك وللباحث في أرشيف حرب البوسنة والهرسك أن يلاحظ صورا عديدة لأطفال وشيوخ يقطعون الحطب ويحملونه على ظهورهم. فما هو مدلول الحطب ورمزيته في الرواية؟

– حرب البوسنة والهرسك سبقت، بفارق زمني بسيط، حرب الجزائر في التسعينيات، وأسبابها أيضأً كانت أسبق، رغم أوجه الشّبه، التي تجمعهما. لذلك فضّلت أن أنطلق من سراييفو، قبل أن أصل إلى الجزائر. عدا الأرشيف البصري، عن أيام الحرب في سراييفو، ومشاهد النّاس وهم يقطعون الأشجار، فصل الشّتاء، هناك فيديوهات، تعرض في مؤسسات حفظ الذّاكرة، بوسط المدينة، يُعاد فيها تمثيل ما وقع في تلك الحرب، وكلّ مرّة يتكرّر مشهد قطع الأشجار، في حدائق وساحات عامّة، نظراً للشّتاء القارس الذي تعرفه المدينة، في وقت كانت الكهرباء مقطوعة، وكذا الماء ولا توجد وسيلة للتّدفئة والنّجاة، عدا قطع الحطب. حين انتهت الحرب، ومرور سنوات، تمّ ترميم البنايات، ومحو أثار القذائف والقناصة، ومن يتمشّى في سراييفو – ليلاً وليس نهاراً – لا يشعر أن حرباً مرّت هناك، ولكن الشّيء الوحيد الذي عجزوا عن ترميمه هو حدائق المدينة، وإعادة أشجار تتجاوز أعمار بعض منها مئة سنة. ثم هناك بعد رمزي في كلمة «الحطب»، في المخيّلة الدّينية، في الإسلام وفي الإنجيل، بحكم أن في البلدين كان الدّين لاعباً فيما جرى، والحطب لها مدلول آخر في التّراث العربي، وفي الجزائر تستخدم الكلمة كثيراً في أمثال شعبية، ثم عثرت على الكلمة ذاتهاوأنا أستمع إلى أغانٍ كلاسيكية بوسنية (مستوحاة من أشعار)، لذلك طرأ أكثر من سبب في توظيف كلمة حطب، كمشترك بين الجزائر والبوسنة والهرسك.

– اعتمدت مجددا على الوقائع التّاريخية في «حطب سراييفو»بعد أن اتّخذت من إيزابيل إيبرهارت موضوعا لروايتك السّابقة. ما هي الآلية التي جنّبتك من الوقوع في السّرد التّاريخي المحض؟

– من السّهل أن نُعيد سرد ما حصل، في كتابة كرونولوجية، وننسخ تاريخاً معلّباً، ونخرج بأدب قابل للاستهلاك السّريع. لكن من كتب ذلك التّاريخ الذي نلجأ إليه؟ كلّ تاريخ يتضمّن رغبة في السّيطرة، ونظرة أيديولوجية من جانب واحد. وإعادة الكتابة، وفق هكذا طريقة هي اصطفاف في جانب طرف ضد آخر. وسقوط حتمي في أحكام قيمية. ثمّأظنّ أن الرّواية يجب عليها مراوغة التّاريخ وتحريره. شخصياً، كانت تهمّني الحكاية، متعة النصّ، ولذّة السّرد، البحث عن شخصيات وحبك أقدار لهم. لم أهتم بإعادة تصدير التّاريخ، بل بحثت عن فهم الحياة آنذاك، وجزيئاتها، ثم تخيّلت قصّة، دون منتصر ولا خاسر، بل قصّة تُحاول أن تحكي مصائر النّاس العاديين، البسطاء، المجهولين، الذي عاشوا تحت الحرب دون أن نسمع عنهم، عن يومياتهم في الحب والخوف والتّوجّس والحيرة والدّهشة والغبطة والكرب والهمّ والهجر. كان يهمّني أن ابتكر لهم حياة ثانية، يصنعون فيها تاريخا شخصياً لهم، بعد أن استبعدوا من التّاريخ العام في بلديهما.