حاتم الصكر

تعود الحكاية إلى الأوديسة حيث تعترض أوديسيوس – المبحر عائداً من حرب طروادة إلى إيثاكا وبنلوب المنتظرة – السيرينيات الفاتنات اللواتي يغنين فيجذبن البحارة وراكبي السفن فينهون رحلتهم ويلقون أنفسهم في البحر للقائهن. سيجد أوديسيوس حلا بوضع الشمع في آذان بحارته كي لا يقعوا في شرك الغواية.. وسيواجه السندباد البحري فتنة نساء الجزيرة اللواتي يخرجن للبحارة وينادينهم لينزلوا فيقع في فخاخهن المميتة من يستسلم للغواية التي نجا منها السندباد بحيَل سارد الليالي العربية البارع في تخليصه كلما واجهه خطر في رحلاته السبع.

النداء والصدى

ها أنت أيها الشاعر تناديك سيرينيات البحر ونساء الجزيرة المتوشحات بالحكي لتنزل عن قصائدك وتسكن حيث السرد وغوايته.. لا شمع أوديسيوس يصم الآذان عن نداءات السرد ولا توسلات السندباد.. مراكب الشعر ضعفت في مواجهة موج الحياة العاصف. صارت القصيدة أضعف من أن يسمعها أحد في هدير الأحداث. كل شيء ثقيل: هواء هذه الحياة ووقعها ووقائعها وناسها.. كل شيء ضيق وجارح: الأوطان والمنافي.. الماضي والحاضر.. السلم والحرب، الحب والموت. الشعر عاد إلى بيته خجِلاً كسيّد مهذب يرتدي ثيابه الرسمية الأنيقة في حفلة مجنونة يندلق فيها الشراب ويسيح الدم وتتناهب الأيدي الفرائس.. من يحكي عن هذه الحفلة العاصفة إلا من يقترب من مفرداتها ويلتقطها ليعيد ترتيبها في حكاية مبهرة.. ما يشهده الواقع اليوم من تراجعات وانكسارات لا يدع للشعر متنفسا، فيغرق في تلك الكثافة من الخيبات والخذلان وتعثر الأحلام. ولا يجد تلبية لما كان يسميه النقاد القدامى دواعيه أو أسبابه.

يتوارى الشعر. لا مكان للوجدان ولا فضائه، لا يرى في المتاح من حوله للمخيلة والعاطفة والرؤيا سكناً أو مأوى.. بوحُه وخطابه – وصوته – لا تتسق عناصره والمهاوي التي غاص فيها الإنسان، وغرق بوجوده وحياته وحريته.. النثر يخدم مفردات هذا الحاضر المخيم بكلكله – مفردة تليق بحجم الرعب مما يحدث! – يستطرد ويخاطب شهية الحكي لدى القراء ويحاور فضولهم واسترخاء حواسهم.

مصالحة نوعية يدبرها الشعراء

في تاريخ العلاقة لا نجد فرقاً أو فراقاً بين الشعر والسرد في الكتابات الأولى. كان المسرح شعريا وكذلك المطولات والملاحم. وعاد النثر للمسرح والقص ليقترب من موضوعه الذي اقترب كثيرا من واقع ثر بمفردات السرد شخوصا وأحداثا ووصفا وحوارا ومصائر ونهايات ودلالات. ثم في زمن النهضة الأدبية عاد الشعر للقص وامتزج به عبر المنظومات التاريخية والمسرحيات المبكرة. ولكن صلة الشعر بالسرد أخذت بعدا معرفيا شديد النضج حين تقدمت قصيدة النثر بمقترحها الهادم للشكل البيتي تماما وإيقاعاته ولغته بالضرورة. استضافت القصيدة عناصر السرد ولكن من مركز أو بؤرة أو مولّد شعري. ويحين الوقت الآن لتتقابل عدائيا قصائد الشعراء ورغبتهم في القص. فإما هذه أو ذا. السرد بتفاصيله وتداعياته أو القصيدة بوجود مكتمل الانفصال. تلك لم تكن معضلة حتى الستينيات وما بعدها. لقد كتب جبرا شعرا – قد نختلف حول قيمته وإضافاته – لكنه انصرف للرواية بحرفية ورؤية مؤثرة في حينها. وثمة روايات تؤكد إمكان الإبداع برصانة في السرد والشعر لسليم بركات وفاضل العزاوي ويوسف الصائغ والطاهر بنجلون وإبراهيم نصرالله وعباس بيضون وشربل داغر ومحمد الأشعري وحسن نجمي وعبده وازن وأمجد ناصر وبرهان شاوي وميسون صقر وعبدالهادي سعدون وسواهم. لكن من ذكرتهم جميعا لم ينقطعوا عن الكتابة الشعرية. وهذا تصويت لصالح نياتهم في اختيار الرواية لا بديلا لتجاربهم الشعرية بل استمرارا للتعبير عن هواجسهم ومشاغلهم بكيفيات منصة مختلفة.

لقد تهيأ لي أن الشعراء من حيث لا يدرون، وبحماستهم الملحوظة هذه السنوات لكتابة الرواية أو ما سميته في مقالة لي بأنه موسم الهجرة إلى الرواية، يقدمون مبرراً إضافياً ومستنداً لمن ينعى الشعر؛ ليبايع الرواية سيدةَ زمن، لا يبدو أن السيادة فيه لما يمتّ من بعيد او قريب للأدب كله! ولكن الرواية ليست تهمة يبرأ منها الشعراء، وليست كتابتها جنحة أو شططا، كما أن الرواية التي يكتبها الشاعر لن تسقط من ميزان فضائله وإبداعه، فتجارب الشعراء الروائية دليل وعيهم بزوال الحدود بين الأجناس والأنواع وذلك ما تثبته نصوصهم السردية بلغتها الشفيفة، وتقنيتها غير التقليدية، وخط سردها الصاعد بلا تراتب خطّي ممل، وبحضور قوي للذات وهجسها وذبذبات حسها والكِسَر المهرّبة من سيَر الشعراء؛ لتكون الرواية محفلا شعريا بالسرد، ومصهرا سرديا بالشعر، ومجال حضور قوي للثقافة والمعرفة؛ فقد لاحظنا انشغال أعمال الشعراء الروائية غالباً بهموم الذات العارفة ومعاناتها من وجهة نظر مثقف معاصر.

تأويلات

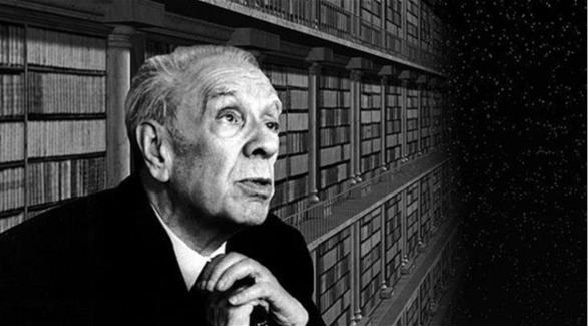

شخصياً كثيرا ما أوّلتُ الهجرة إلى الرواية بما لا يُفرح خصوم الشعر. فالقارئ لم يعد قادرا بما يكفي من الحس والصبر على تلقي القصيدة وما يحف بها من سياقات إيقاعية ودلالية. هي تريده منصتا منفعلا وهو يمضي إلى حيث السرد يتمدد خطاً يتصاعد ويريحه بنهاياته وعرضه ومقدماته. فيما تقلقه القصيدة وتؤرقه وتثير فيه السؤال والدهشة معا. لا أريد لهذا الذي تأولته أن يُقرأ على أنه قول بسطحية الرواية، وأنها لا تصلح لبوح الروح وهموم الذات، بل أعني بالتحديد طريقة تقبلها وسبب سيرورتها الآنية والظن بتسيدها. اللهفة متقابلة بين الشاعر وقارئه. لكنه الآن يناديه: تعال لأفصّل لك سردا، لا ما قد أوجزته لك شعرا. هاك بوضوحٍ تفاصيلَ وصوراً ووقائع وأحداثاً وشخصيات وأزمنة وأمكنة وأفعالاً وحواراً فتسمع وترى وتعيش، بينما تأخذك القصيدة بغموضها إلى حيث العالم اللامدون واللامروي كواقع متعين. نسخ أخرى مشفرة للأشياء كما تتراءى شعراً يشف ولا يسمي. فيما تمنح الرواية قارئها نسخاً طازجة بارزة لعيان المشاهدة وإمكان التحقق. عالم يضطرب صخبا وتتقاطع فيه الأزمنة وتنثال الاستعادات من حياة الشاعر غالبا ومن حياة تنمو حوله لم ترها قصيدته وهي تولد في غلاف الاستعارة وقماط الصورة وطفولة اللغة وفتوة الإيقاع وقوة الإشارة. لكن بعض روايات الشعراء – رغم براعتها الفنية وغناها اللغوي والصوري وقوة دلالاتها وذكاء التقاطاتها – سيكون مصيرها في الذاكرة القرائية كمصير قصائد الروائيين: حيث بدأ الروائيون شعراء في شباب تجاربهم، وكذلك في أدب العالم حيث تتصاغر قصائد كتاب مثل بريخت وجيمس جويس وبورخس إزاء إبداعهم السردي الثر. وربما قدموا تجارب شعرية تنقصها سمات القصيدة ومتطلباتها الفنية؛ كقصيدة غونتر غراس عن الصمت الذي لم يعد ممكنا، والتي أفرحتنا على المستوى الدلالي كصيحة من أجل ألا يظل الصمت موقفا في قضايا الحرية وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال والحالة الفلسطينية تحديدا، لكن القصيدة في تفاصيلها وأسلوبها تتعثر بنائياً، وتتجمد في برودة النثر الخالص.

ما يظل خارج الظن

في الذاكرة شعراء كبار لهم تجارب شعرية مكرسة: غوته وهيرمان هيسه، فيكتور هيغو وفردريك ميسترال، بوشكين وغوركي، شكسبير وجون ملتون. لا أحد عدَّ كتابتهم في جنس أو نوع أدبي انتقاصاً من كتابتهم في نوع آخر. فلماذا يعامل الجمهور العربي والنقاد تجارب الشعراء العرب الروائية بتلك الحساسية، وتذهب بهم الظنون صوب الحفر في النيات والمقاصد غير الأدبية؛ كالقول بأن حمّى الجوائز المفرطة والمخصصة للرواية حصرياً تكمن وراء تلك الهبّة الروائية. وتفسير ظهور روايات عديدة للشعراء بأنه انسياق لموضة أو تقليد مستحدث يجذب الشعراء. أو أنه إعلان عن عنوسة شعرية أو قفر في الموهبة والأداء، تقود إلى مسرب أو مهرب تمثله الرواية بتخففها من اشتراطات الشعر وأخيلته وصوره ولغته وإيقاعاته. ذلك كله حِجاج غير علمي وخارج سياق التبدلات في الذائقة والرؤى والأساليب والكيفيات النصية الممكنة واختيار الذات ما تراه مناسباً من قنوات التعبير..

الأهم من تلك المحاكمات المستندة إلى الهواجس والتأويلات المسرفة في الظن هو رؤية ما أضاف الشعراء للرواية بإقبالهم على كتابتها، والدلالة المعرفية لتلك الهبّة، فهي تشير إلى وعي الشعراء بدورة الحياة الواحدة للأجناس والأنواع وهي تجسيد لمقولة أو فرضية زوال الحدود الفاصلة في الكتابة بأنواعها، حيث يسافر الشعراء بلا تأشيرات أو موانع، ولا تواجههم عوائق أو عقبات. وهذه من سمات عصر ما بعد الحداثة حيث انفتاح النوع الأدبي على الخارج من جهة، وتمدده النوعي وتكثير مفرداته وأشكاله وأساليبه من جهة أخرى. السيرينيات سيستمعن هذه المرة لسرد الشعراء ويخطفنهم ليبقوا في جزر السرد لكن أعينهم تظل متطلعة لذكرى القصيدة تشاركهم حياتهم في الحلم والوهم والفرح والانكسار.

*نقلا عن موقع ضفة ثالثة