حاوره: علي بن سعد القحطاني*

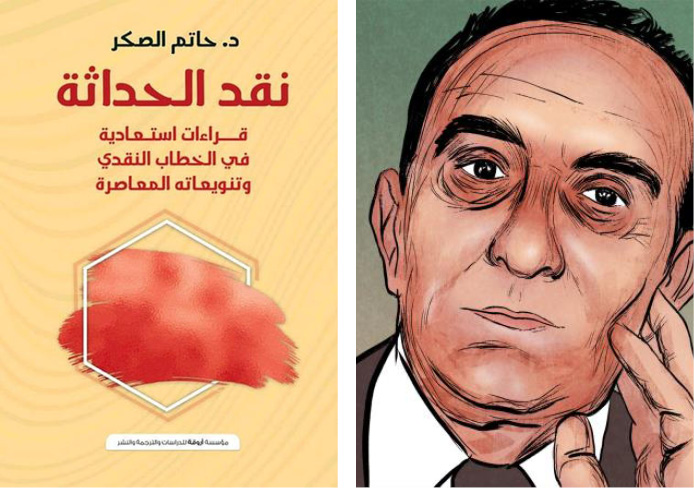

حاتم الصكر من الأصوات النقدية المهمة ساهم في تحرير عدد من المواد حول موسوعة المرأة العربية وألقى جملة من الأوراق النقدية في العديد من الندوات والمؤتمرات والمهرجانات الثقافية المقامة في القاهرة والشارقة وتونس والرباط، له مؤلفات في النقد منها (المرئي والمكتوب)، (حلم الفراشة)، (كتابة الذات)، (مواجهات الصوت القادم، دراسات في شعر السبعينيات)، (الأصابع في موقد الشعر)، قامت (الثقافية) بالاتصال مع الضيف والتركيز على إحدى كتبه المهمّة (ترويض النص) في إجراء حوار معه وتحدث الدكتور حاتم الصكر عن إجراءات التحليل النصيّ ورأى أن القراءات تختلف من نص لآخر وقد يُركّز مثلا في إحداها على المستوى التناصيّ أو المقارني بينما يركز في النص الآخر على البعد الاجتماعي والنفسي ويرى الدكتور الصكر أن مهمة محلل النص كمهمة مروض الأسود ومن هنا جاءت تسميته عنوانا لكتابه (ترويض النص)، وتحدث أيضا عن الخلافات بين النقاد والاتهامات المتبادلة حول اضطراب وسوء فهم في ترجمة المصطلحات النقدية ولم يسلم من هذا حتى كبار النقاد في الوطن العربي.

ترويض النصوص والأحكام الاعتباطية

- إجراءات التحليل النصي القائم على المستويات الأربعة التقليدية الممكنة؛ المستوى الصوتي (الصرفي)، المستوى النحوي (التركيبي)، المستوى الدلالي (المعنوي)، المستوى الإيقاعي (الموسيقي) بالإضافة إلى عينات للتحليل النص الخارجي المستند إلى تاريخ الأدب والبعد النفسي والعامل الاجتماعي وقد ذكرت كل هذا في كتابك (ترويض النص) الذي طبعته الهيئة المصرية العامة للكتاب هل برأيك كناقد أن كافة هذه الإجراءات للتحليل تقودنا إلى النقد الموضوعي في تقويمنا للنصوص أم أن هذا النوع من النقد لا يتناسب مع مجتمعاتنا العربية التي تميل بسليقتها إلى الأحكام الاعتباطية والنقد الانطباعي وتغليب العاطفة على العقل في النظر إلى كثير من الأمور.

– المستويات الأربعة التي ذكرتها في سؤالك تتناول مكونات النص

(صوتا أو مفردة أو معجما، وتركيبا أو نحوا، ودلالة ومعنى، وإيقاعا أو موسيقى شعرية) هي افتراضات إجرائية؛ أي أنها تأتي بعد الفراغ من النص كبنية فنية. إنها تعمل داخل النص كالنور في الفضاء – مثلا – لا نتبين مصدره المباشر لكننا نستخدمه، أو جريان الدم بمحصلة الغذاء في الجسد، حيث لا تبين مكوناته بأصولها الغذائية، بل تظهر ممثلةً مهضومة، وأنت تعلم أن ثمة مستويات أخرى ممكنة للفحص ضمن البنية النصية، منها مقترحات أوسبنسكي في شعرية التأليف، ومقترح بيير زيما السوسيولوجي، وبيير ماشيري المعنوي، وأخرى أشرت لها في كتابي (ترويض النص) المكرس للتحليل النصي في النقد العربي المعاصر؛ مثل الهيئة الخطّية؛ أي كيفية ظهور النص ككتلة فى الصفحة وتوزيع فقراته، ودلالة ذلك في فهمه واستيعابه وتحليله، ومنها النصوص الصغيرة المحايثة أو عتبات النص؛ كالعناوين والأغلفة والاستهلال والخاتمة والإهداء والتواريخ والحواشي، وغير ذلك من موجهات قراءة النص التي تأتي بعد اكتمال بنيته الداخلية، ويمكن إضافة المستوى السياقي أيضا، أي حساب ما أحاط ظرفيا في النص، وهي مسألة لم نلتفت إليها بشكل كافٍ في مقترحاتنا لتحليل النص، ودعني هنا أوضح مسألتين: الأولى تتعلق بخصوصية النص المحلل؛ أي أن ما نقترحه لتحليل نص شعري قد لا يكون كافيا لتحليل نص سردي، وتلك بديهية تفرضها طبيعة التأليف أو ما يعرف بشعرية النص نفسه، فالتسميات مثلا، وتسلسل أفعال السرد وأحداثه، وعنصر الوصف أو الحوار هي من لوازم التحليل في السرد، ولا تلزم محلل النص الشعري إلا إذا كان النص يقترض آليات سردية كما في قصيدة النثر أو بعض شعرنا القديم المتنبي على الحواريات مثلا، أو القصص الشعري.

والمسألة الثانية تتعلق بالمصطلح، فقراءة النص ليست بالضرورة فعلا يوصف بالتحليل أو الممارسة النقدية، فبعض القراءات تقوم مثلا بكشف المستوى التناصي أو المقارني، وأخرى ذات هدف اجتماعي أو نفسي كما جرى من طرف فرويد حين قرأ نصوصا روائية أو تشكيلية لتأكيد مقولته حول التحليل النفسي، وانعكاس المكبوت في النصوص ومظاهر اللاشعور وغير ذلك من الدوافع والعوامل النفسية، ولاسيما ما يتشكل في مرحلة الطفولة.

القراءة تقود إلى فهم وتفسير واستنتاج لا يهم معها معاينة تراتب أو تنضيد النص بنائيا، بقدر الوصول إلى الهدف من القراءة. بينما يعتمد التحليل النصي على فك كتلة النص المركّبة، ومعاينة عناصر بنائه وتلازمها نوما تقود إليه من اكتشاف جماليات النص بكونه بنية لغوية في المقام الأول. وهذه خدمة مزدوجة للنص نفسه وللنوع المندرج ضمنه، ولا تقل عن الموضوعية أو إصدار أحكام تقويمية على النص كما كان يجري في النقد التقليدي.

وقولكم في السؤال: إن عملية التحليل النصي (لا تناسب مجتمعنا ) بسبب تغييب العقل وتغليب العاطفة، فلا أراه مانعا من الدعوة إلى تحليل النصوص في عملية نقدها، لا الدردشة والشرح والتعليق عليها، فمن مهمات النقد الحديث أن يسهم في التغيير والتنوير والتطور.

أوكونور

- شبه أوكونور القصيدة بوحش أوريلو الذي كلما قطع السيف منه عضوا عاد ذلك العضو إلى مكانه في الجسد، وظل الوحش مخيفا كما كان، هل النص الشعري عصيٌّ إلى هذا الحد على التفسير أمام النقاد؟

– تتم المقارنة والتشبيهات معرفياً لتقريب المفاهيم عبر تجسيدها في أمثولات، هكذا أقرأ كلام الجاحظ مثلا عن المعاني المطروحة في الطريق، وتشبيه عبد القاهر الجرجاني للنص باللؤلؤة الكامنة في الصَّدفة، فهي تمثيلات للتقريب لا المماثلة.

وهذا مفتاحي لقراءة تشبيه أوكونور للنص بالوحش العصي على الإحاطة، بمعنى أنه يمتلك قدرة المراوغة والانفلات من يد المحلل، ولكنني شخصيا متأثر بمقولة الترويض التي اقترحها واحد من آخر النقاد الماركسيين هو تيري إيغلتون في كتابه (في النظرية الأدبية- مقدمة) والتي وضعتها عنوانا لكتابي (ترويض النص) فهو يرى أن مهمة محلل النص كمهمة مروض الأسود، يجب ألا يجعل الأسد يشعر بأنه أقوى منه رغم أنه كذلك خارج العملية وإلا انهارت لعبة الترويض كلها.

فالنص هو الطرف الأقوى طبعا في معادلة التحليل، لأنه يمتلك أسراره ولغته وبنيته ودلالاته وسياقاته، والمحلل ليس كاتبه ولا ينتمي إليه إلا عبر الاحتكاك به نقديا، ولكن يجب أن تظل أدواته الترويضية متيقظة كي لا يبدو النص أقوى منه، فيعجز عن متابعة شفراته ومستوياته البنائية.

وأعتقد أن هذا التوضيح يستبعد ما يلمح إليه السؤال من ضعف الناقد المحلل فنيا لكونه ليس الشاعر أو الكاتب أو غير قادر على خلق نص مماثل.

البنيويون

- يرى بعضهم أن النزوع في نقد النصوص إلى التحليل الحديث يحيل العمل الإبداعي إلى مادة علمية جافة ويعمل على تغييب الجوانب الإبداعية كالخيال والعاطفة، وهل ما يفعله بعض النقاد البنيويين واتباع المدرسة الشكلانية من مبالغتهم وإسرافهم في تفكيك بنيوية النص وتحليل أجزائها ينصب في هذا الاتجاه ويعمل على تحجيم النصوص في قوالبها المادية الضيقة؟

– هذه التهمة تطال النقد دوما حتى، وهو يستخدم آليات مبسطة لا تعقيد فيها ولا لبس، فالمقترَب أو النقد اللغوي مثلا منهج قديم ومتداول، ولكن فيه مشقة على القارئ غير المختص، وكذلك الدراسات الإيقاعية التي تستخدم النظريات الموسيقية التقليدية المنحصرة في الأوزان والقوافي بمصطلحاتها وجوازاتها، وكذا الدراسات الصوتية والجذور الصرفية لكلمات ومخارجها.. إن علينا الاعتراف بخصوصية الكتابة النقدية وتخصصها وذلك يعني وجود جهاز اصطلاحي ومفاهيمي خاص بها، لا يمكن جعله شعبيا وتبسيطه ثم الحكم عليه بمدى فهم الجمهور له، فالنقد مطَعَّم اليوم بالمعرفة، وشأنه شأن العلوم الإنسانية؛ كعلم النفس والفلسفة يحتاج متعاطيه وقارئه لمؤهلات، ولإعداد خاص ومعرفة موازية.

أما الشكوى من جفاف الإجراءات التي تحيل النص علما وقوالب ضيقة، فربما شاعت بسبب اعتماد بعض التيارات الأسلوبية (الإحصائية تحديدا) إلى المبالغة في الاستعانة بالأدوات الساندة للتحليل؛ كقياس التردد الصوتي وتعقب التنوع القاموسي، أو ترتيب الحقول الدلالية للنص، ويضطر المحلل في هذا الصدد للاستعانة بالإحصاء الرياضي، فيتحول النص النقدي إلى مخططات وجداول ينفر منها المتلقي المهيأ لقراءة نص أدبي في المقام الأول.

هذا النوع ليس حكرا على الأسلوبية الإحصائية، كما في دراسات سعد مصلوح مثلا واعتماده مقاييس عالمية معروفة في التحليل، بل يشمل كتبا ذات أهمية ايضا؛ كدراسات أبو ديب الإيقاعية، ودراسة عبدالكريم حسن الموضوعاتية عن السياب، ودراسة الراحل كمال خير بك عن الشعر العربي الحديث وإيقاعاته، فهي وسواها تغتني بالجداول والإحصاءات، ولكن في ما يصب منها في خدمة الخطاب النقدي، ويعمق التوصلات الخاصة بالتحليل.

ولا أدري ما جريرة النقد المنهجي الحديث في اتهامه بإغفال الخيال والعاطفة وليس ذلك على لائحة تلك المنهجيات، ولكن النظر إلى الخيال والعاطفة لم يعد كما كان في الخطاب النقدي القديم، ذلك أن مكونات الخيال ذاته تعددت، كما هي مستوياته وتشكلاته ومصادره، والأمر نفسه بصدد العاطفة، فهي ليست بالميوعة والسطحية والإجترار السابق بل هي ذات أبعاد متنوعة ومتباينة المستوى والمنحى والاتجاه.

اتهامات متبادلة

- دائما ما يحدث خلافات ما بين النقاد واتهامات متبادلة حول اضطراب وسوء فهم في ترجمة المصطلحات النقدية ولم يسلم من هذا حتى كبار النقاد في الوطن العربي..لماذا لا تحسم المجامع اللغوية ترجمة المصطلحات نتجاوز تلك الاجتهادات العشوائية والفردية؟

– البلبلة الاصطلاحية واردة ولا يمكن نكرانها أو إغفال أثرها في التشويش على الخطاب النقدي كله، وهي بلبلة شبهتها ببرج بابل نقدي تتحدث فيه ألسنة عدة، ولا أعتقد أن تنظيم المصطلح وإقراره يتم بقرار مجمعي فالمهم تداوليته لا رسميته وشرعيته، وهذا يتم بندوات وورش عمل نقدية وترجمية، فالبلبلة لا تتوقف في جانب المصطلحات المنقولة إلى العربية بل حتى الموضوعة عربيا، وما أراه في هذا المجال توحيد المصطلح وتقليل تفريعاته ومرادفاته البديلة وما أسماه محمد مفتاح تكثير المصطلح، خذ مثلا في النقد السردي ما يستخدمه زملاؤنا للراوي الخارجي مثلا، وللقصة والخطاب، والمتن والمبنى، واستخدام الأسلوبيين للانزياح (الانحراف – العدول) والتوازي والدلالة، فهي مشتبكة متعددة تفريعية بما لا يتحمله خطاب أدبي، وهكذا يصر زملاء على إجراء مصطلح له مرادف شائع ومتفق عليه كالبنوية لا البنيوية في رأي مرتاض، والتشريحية بدل التفكيك في رأي الغذامي، والقصيدة الأجد لا قصيدة النثر لدى المقالح، والتكوينية ومرادفاتها لدى جمال شحيد وبنيس وغير ذلك.. ومن قبل أشاعت نازك الملائكة مصطلح الشعرالحرلشعر التفعيلة فسار وانتشر، بينما أطلقه جبرا إبراهيم جبرا على نوع من الشعر المنثور، والأمثلة كثيرة..

ولا أشك في أن توحيد المصطلح واستقراره يجل النقد الحديث أكثر رصانة وقبولا، مع علمي بأن الاختلافات الاصطلاحية تعود أحيانا على خلاف مشروع في المفاهيم ذاتها.

وهج القصيدة

- أين يكمن وهج القصيدة في قوالبها التقليدية أم في ثورتها الجديدة ولماذا لم تعد تطربنا القصيدة الخليلية في هذا العصر وبالتالي أصبح جل الشعراء ينظمون فقط على الأبحر الخليلية كأنهم يمتحنون في مادة العروض بينما نجد أن القصيدة الحديثة لها مجال خصب في مجال النشر والموسيقى مثلا..؟

– وهج القصيدة كامن في طياتها وطبقاتها النصية. هذا جواب مباشر لكنه الممكن الوحيد عندي. لا شيء خارجها. جمالياتها تكمن في تلازم بنيتها العميقة وسطحها، الملفوظ والمسكوت عنه سواء أكان بدوافع النظم أو اللاشعور أو الخوف أو غيرها.

القصيدة الخليلية في رأيي تطربنا وتبث فينا النشوة عكس ما ذكرت في سؤالك، ولكن هل ظل للقصيدة في عصرنا مهمة طربيّة؟ ذلك كان من لوازم المرحلة الشفاهية حيث التأليف والإلقاء والتلقي كلها تتم بالمشافهة، أما قصيدة القراءة اليوم فهي لا تهدف إلى التطريب بل إثارة الوعي والفكر والشعور والعاطفة، وهذا لا يتم بالموسيقى الخارجية فحسب.

*عن موقع الثقافية