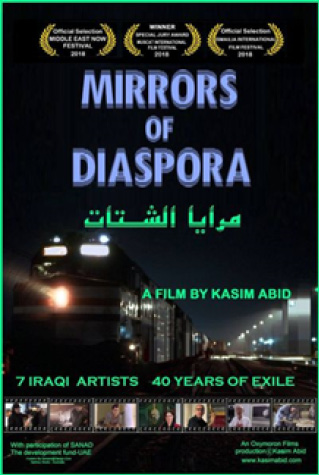

فلم مرايا الشتات

خالد ربيع السيد

بتلك الحميمية الشعورية وذلك الإحساس العميق بالموضوع والصورة والاشتغال الحثيث، واللغة السينمائية الشعرية الماتعة والرصينة، بكل ذلك تتبع المخرج العراقي «قاسم عبد» حيوات سبعة من الفنانين التشكيليين العراقيين، عربا وأكراداً، سافروا في منتصف السبعينيات إلى إيطاليا ليستكملوا دراساتهم، وقت كانوا شباباً، في الأكاديميات الايطالية في روما وفلورنسا.

ولكن بعد أن أنهوا دراستهم كانت الأوضاع السياسية قد تغيرت في العراق ـ في بداية الثمانينيات ـ فصعبت عليهم العودة الي وطنهم وظلوا مقيمين هناك يمارسون حياة مليئة بالاكتشافات والمكابدات، حالمين بالعودة إلى بلادهم، غير متنازلين عن نضالهم ورفضهم لسحق الإنسان العراقي، وظلوا أيضا متمسكين بفنهم الذي يشكل هاجسهم الدائم وعماد وجودهم في الحياة.

قبل أربعين سنة

في بدايات التسعينيات، سافر إليهم المخرج العراقي قاسم عبد وأنجز عنهم فيلمه التسجيلي الأول «وسط حقول الذرة الغريبة»، وعرضه آنذاك في القناة الرابعة البريطانية، ابان احتلال نظام صدام حسين للكويت، كما عرضه في محطات ومهرجانات أوروبية أخرى. ثم بعد ربع قرن واتته فكرة رصد ما استجد عليهم، فعاد إلى ايطاليا في مطلع 2017م ليكمل تتبع مصائر هؤلاء الفنانين: جبر علوان، عفيفة لعيبي، كاظم الداخل، علي عساف، فؤاد عزيز، رسمي الخفاجي وبالدين أحمد. وأنجز فيلمه التسجيلي الطويل «مرايا الشتات»، الذي عرضه في الدورة العاشرة لمهرجان مسقط السينمائي الدولي، مارس 2018م لأول مرة، وحظي كاتب هذه السطور بمشاهدته في قاعة واحدة تضم المخرج وبعض من فريقه، ومن ثم نال عنه مخرجه ومصوره ومونتيره ومنتجه (أيضاً قاسم عبد) جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

أسلوب مبتكر

الفيلم، بكثير من التأكيد، يؤسس أسلوباً خاصاً، غير معهود من قبل في غزل نسيج الفيلم التسجيلي، فهو يتبع تقنيات إخراجية تُعلّي من حبكته السردية، اعتمد السيناريو فيها على توظيف مشاهد من الفيلم السابق لإضفاء عمق توثيقي، ورابط تذكيري يوصل المتلقي بما يشاهده أمامه… وهكذا يتنقل بين زمنين، بمعطياتهما الوجودية، وكأنه بذلك يبتكر أسلوبية جديدة في بناء الجزء الثاني من موضوع بحثه الفيلمي، تاركاً للمتفرج جملة من المفاهيم، والإشارات، والدلائل التي يؤثثها في رصد حيوات هؤلاء الفنانين.

في هذا الإطار يتنقل مسرود «مرايا الشتات» برشاقة في سينماتوغراف متوازن بين قصص الفنانين الذين كانوا شبابا آنذاك، وأصبحوا بعد ربع قرن في سن الكهولة، بكل ما فيها من النضج والاكتمال، والضعف حيناً والقوة أحيانًا. التقدم في العمر. التحول الفسيولوجي. المعطى الحياتي. وتأثيراته على التكوين النفسي والمعرفي، والإدراك العميق لما هو اجتماعي وانساني. والحنين المتزايد… نعم الحنين لعراق الجمال الخالد.

وأيضا ما يترتب من استقلالية الذات، ووعيها ببيئتها الأم وبيئتها المنفى، ورصد مصائرها المحتومة التي تتطلب الانسجام والتوافق القسري مع تلك البيئة الجديدة. ذلك كله في مقابل حنين جارف ينمو ويتشكل في دواخلهم، يتصالح أحيانا مع واقعهم، ويغرق في أحزانه أحيان أخرى، لكن في النهاية تؤججه مطالبة ورغبة لحوحة للعودة الي الوطن.. إنها الرغبة في تأكيد دور الفنان الانسان في الحياة، وسعية لتحقيق قيمة مقدرة لجوده. إنه الألم المستمر في كل لحظة يعيشها الانسان في الغربة.

واقع مغلف بالنضج

تلك الواقعية التي بدت واضحة عليهم من خلال حديثهم وتعبيرهم عن أنفسهم بتلقائية ناضجة، بعد أن كانوا يعبرون عنها بشيء من الإنشائية ـ في الفيلم الأول ـ مجتهدين في الحديث باللغة الفصحى، بما توحي وتبث شيء من الخطابية وتضخيم الدور والذات، باعتباره ملازماً سيكولوجياً للظهور المبجّل عند المشاهد.. ولكن تعكس، مرايا الشتات هنا، حقائق أخرى، بعد مكابدات الحياة واختمار الفكر الذي صقلته التجربة..

نلمس تلك المسحة الحانية العفوية التي يتحدثون بها، بلهجتهم العراقية الصرفة، بتعبيرات وجوههم ولغة أجسادهم، بل بخلجات أصواتهم المتهدجة، الفرحة أحياناً والغارقة في الشجن أحيان كثيرة، يتلفتات أعينهم المطمئنة، بعد أن كانت متوثبة ومضطربة وزائغة. كل ذلك نقلته كاميرا قاسم عبد بمصداقية عميقة لا تقبل المونتاج أو التلاعب في الصورة أو إضاءتها لإضفاء جو درامي مفتعل.

هذه المعاني تنعكس في ثنايا المرايا التي قارنت بلغة سينمائية حميمة، بين تداخلات استرجاعية (فلاش باك) لمشاهد مختارة من فيلم «وسط حقول الذرة الغريبة»، وبين إنبثاقات المشاهد الممتزجة بانسيابية لأحجام الكوادر، ومؤثراته الضوئية للبعد العاطفي، ثم بحركة شخوص الفيلم وعدم ركونهم إلى الجلوس أو الجمود الجسدي، انما هم متحركون، يسيرون في المدينة على أرجلهم، أو بواسطة دراجاتهم. نراهم بين أعمالهم، في مراسمهم، ومع الناس وعلاقاتهم بهم، وداخل بيوتهم وصالات العرض، ليضيف مجمل ذلك المزيد من التخييل والتأمل للمشاهد، وكذلك ليمنحه قدراً إضافياً من متعة الفرجة والتأمل.

عفيفة لعيبي

نشاهد عفيفة لعيبي وهي تحكي بحميمية عن وجودها في مدينة «أوغست غيست» بهولندا، بينما تتنقل الكاميرا معها وهي تقود دراجتها في شوارع المدينة، ونهايات فصل الخريف تستعد لثلج الشتاء، أشجار بلا أوراق، وزخات صقيع عالقة في الجو، لتحقق الكاميرا، في تلك المشاهد، ما ذهبت إليه لعيبي بأن على الفنان أن يمنح الناس سعادة وجمالا، رغم أن المواضيع مؤلمة وحزينة، وهو ذات الأمر الذي يريده الفيلم، ضمن ما يريد. أن يمنح المشاهد سعادة ومعرفة ويحثه على التفكير والتأمل.

وبسبب هذا الهدف الجمالي، يستخدم صانعه أنواع متباينة من المزج في الانتقالات من مشهد إلى آخر، ومن لقطة إلى أخرى، أحيانا يكون القطع الخاطف، بتمهيد صوري ومؤثر موسيقي نابع من مكون اللقطة. فينساب القطع والانتقال برشاقة لا تشتت المشاهد، ساعية لتحضير شعوره للقفز بمخيلته. استراحة لثواني تهيئه للاستعداد للدخول في عالم فنان آخر، وأماكن تصوير أخرى.

وهكذا عندما انتقلنا من مشاهد عفيفة لعيبي، وهي التي استغرقت أجزاء طويلة من الفيلم بخلاف بقية الفنانين، وتكرر ظهورها وهي جالسة في مرسمها، تتحدث باستفاضة، كونها امرأة امام ست رجال لتأكيد اهمية حضورها المميز من خلال قصص قصيرة تتعلق بحياتها الخاصة والتي تجسد حياة المرأة المنفية لعقود والتحولات المتناقضة التي مرت في حياتها …

علي عساف

إذن عندما انتقلنا منها إلى علي عساف، رأيناها تجلس على رصيف بقرب البحر، وأمواج الشاطئ تهدر أمامها، والنورس ينعق في مسمعها، لننتقل بقطع إلى بيت علي عساف في روما… يفتح نافذته ويطل على شجرة البرتقال. ثم يخرج، وكما تجولنا مع عفيفة نتجول مع علي، وهو يحكي عن اهتمامه بوجود الفن العراقي في بينالي فينيسيا. ندخل عبر صور تنساب جنباَ إلى جنب, لتأخذ المشاهد من توليف بصري إلى آخر، وفق «ميزان سين» يتحرى جمالية اللقطات المتوسطة التي تعزز إبعاد المتفرج عن الملل.

إنتقالات سلسة وسينما شاعرية

في الانتقال من علي عساف إلى فؤاد عزيز، لا يشعر المشاهد أن هناك تغيرا حدث في الزمان والمكان، بل إنه انتقال في النهار… في السوق، من محال باعة الخضروات إلى معمل تصنيع التماثيل والمجسمات. تلك الانسيابية تشكل أسلوبا (ناعما) إن صح القول، مدعوم بالمؤثر الصوتي الطبيعي المنسجم مع الحركة داخل السوق أو المعمل. وهكذا في كل تنقلات الفيلم يتبع المونتير ذات الأسلوب الناعم الذي لا يُخرج المشاهد من حالة الانسجام. إنه بالأصح لا يصدمه، لا يفاجئه، بل يحافظ على مستقبلات عقله ووجدانه بـ(سنتمنتلانية) حانية، قابضة على جميع الأطراف الشعورية لديه.

ثم تأخذه ـ المشاهد ـ اللقطات الثابتة التي تظهر كفواصل بين المشاهد، والذي يبرع المصور في التقاطها، كلوحات مكتملة الفنية، بل أنه لو أمكن تثبيت هذه اللقطات، ثم تمت طباعتها على لوحات كانافس لأمكن تعليقها على جدران الغرف بكل أريحية ومباهاة. وفي المقابل صور أعمال الفنانين، لوحات: عفيفة، جبر، رسمي، كاظم، بالدين. الأعمال المجسمة: فؤاد عزيز، بالدين. الفيديو آرت: أنا هنا أنا هو، والعرض الأدائي: علي عساف. العمل التركيبي: كرسي التعذيب، ومجسم أحمد الحلاق لبالدين أحمد.

بين ذاكرتين

ولأن هذه الأعمال الفنية تظهر في الفيلم مصحوبة باختيارات موسيقية متوافقة، من سيمفونيات شهيرة، أو مقطع من مقدمة أغنية فرنسية، اجتهد فريق تركيب الموسيقى في الفيلم: كولين سكود، والكسندر جون بلورايت، جوناثان جير، وفرانس فيديا في اختيارها وتضمينها بالقدر المناسب… بدت غائرة في التأثير. الأعمال التشكيلية والموسيقى معاً، يعطيان إحساساً قوياً، وتعريفاً جلياً بمدى إبداعية هؤلاء الفنانين، وهي، كما يصفها رسمي الخفاجي، تحيل إلى ذاكرتين: الذاكرة الايطالية، والذاكرة العراقية، وفي ذات الوقت تبث جمالية خاصة للفيلم.

ما سبق يمكن أن يوضع في كفة، وما قاله الفنانون في كفة ثانية. أنها التجربة والمشوار والألم والانجاز والعمل من أجل لقمة العيش ومن أجل الفن في ذات اللحظة. ذوات ثرية، أبدعت، وعاشت الحرمان حتى انصهرت فيه، وظل الوطن ساكناً في أرواحهم… هذه هي الحقيقة التي أراد قاسم عبد أن يوصلها للمشاهد.