ماجد عاطف

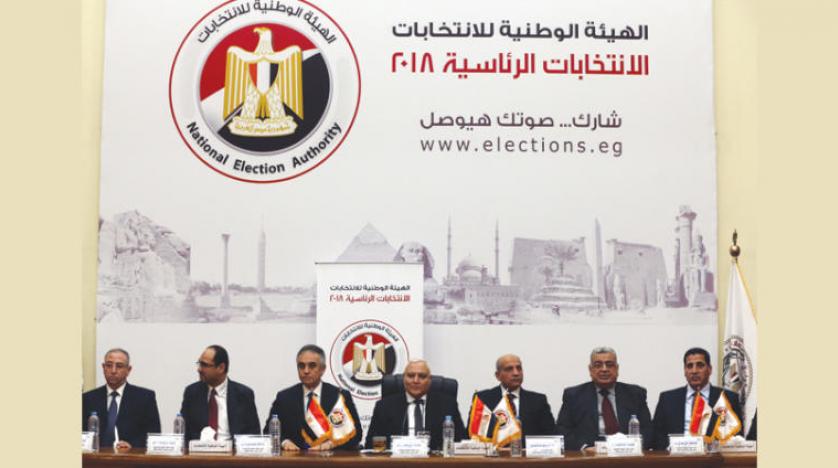

حدّدت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية المصرية يوم السادس عشر من آذار مارس موعداً لانطلاق الانتخابات خارج مصر ويوم السادس والعشرين من الشهر نفسه داخلها وتأتي هذه الانتخابات في ظل حالة من الضبابية في المشهد السياسي. وبرغم كونها انتخابات محسومة من قبل أن تبدأ لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل غياب أي منافس حقيقي له.

وقد واكب الإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات تمديد الرئيس لحالة الطوارئ في الثاني من يناير الماضي لمدة ثلاثة أشهر أخرى، مما يسمح لأجهزة السيسي بالمضي قدما في الرقابة التي تفرضها على الإعلام وحظر الجمعيات والتنصت على المواطنين والتضييق على حرياتهم بنحو قانوني. كما تستعد الآلة الإعلامية -الرسمية وغير الرسمية- لشن حملة تدعم الرئيس وتبرز إنجازاته خلال السنوات الأربع الماضية. وبرغم صورية تلك الانتخابات، إلا أنها كاشفة لكل أطراف المعادلة والتي تضم الرئيس، والمعارضة، والجيش.

تتأرجح تحركات الرئيس حيال تلك الانتخابات بين أنموذجين: أنموذج «بوتين» الرجل القوي المسيطر الذي لا يعبأ بما يقال عنه في الخارج، وأنموذج «مبارك» الحريص على إظهار ملامح ديمقراطية صورية أمام عدسات الصحافة الغربية. وقد بدا هذا التأرجح جليا في التحضير للانتخابات الرئاسية. وقد أصاب إعلان الفريق احمد شفيق عن نيته للترشح النظام بحالة من الغضب التي ظهرت بوضوح في الحملة الشرسة التي شنتها الأبواق الإعلامية -التابعة للنظام- بكثافة على الرجل، لدرجة اتهامه بالخيانة.

وقد دخلت الإمارات -حليف السيسي الأبرز- في المشهد، متخذة قرار بطرد شفيق من أبو ظبي وشحنه الى مصر، لتستقبله المخابرات العامة المصرية ويختفي الرجل قليلا -وفقا لتصريحات محاميته- قبل أن يظهر من جديد معلنا عدوله عن الترشح للرئاسة، فتنتهي حملة الهجوم عليه فورا، ويعود شفيق مرة أخرى بين عشية وضحاها الى رجل وطني مخلص!

مشهد إزاحة الخصوم تكرر بعنف أكبر مع رئيس أركان الجيش المصري الأسبق الفريق سامي عنان الذي ما أن أعلن عن نيته للترشح، حتى أصدر الجيش المصري بيانا يتهمه فيه بمحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب، فضلا عن اتهامه بالتزوير في محررات رسمية (باعتبار أنه لم يحصل على إذن ترشّح من القوات المسلحة)، وان هي الا ساعات قلائل من صدور البيان حتى تم القاء القبض عليه بصورة مهينة من الشارع، واقتيد لمكان غير معلوم على حد تعبير رئيس حملته الانتخابية.

وبعد اقل من اسبوع تم الاعتداء بوحشية على المستشار هشام جنينة (الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات) ونائب الفريق عنان أمام منزله مما استوجب نقله الي العناية المركزة، لتتعالى الاصوات الغاضبة على صفحات التواصل الاجتماعي متهمة النظام بانه هو مدبر ذلك الحادث.

التنكيل بالفريق سامي عنان وفريقه برغم كونه رئيس اركان الجيش المصري الاسبق، دفع المحامي الحقوقي خالد على المرشح المُحتمل (والمتهم في قضية عبثية هو الآخر) لاتخاذ قرار بالانسحاب وعدم خوض الانتخابات، واصفا المشهد بالتمثيلية التي يربأ بنفسه أن يكون مجرد ديكور فيها. ومن ثم، فان اطاحة السيسي بجميع منافسيه المحتملين، جعلت الانتخابات أقرب إلى الاستفتاء، استفتاء على مرشح أوحد عليه أن يحصل على خمسة بالمئة من أصوات الكتلة التصويتية.

في هذه المرحلة، بدأ النظام في تطبيق انموذج «مبارك»، حيث تداركت أجهزة الدولة الأمر وبدأت تبحث عن مرشح منافس يخوض الانتخابات أمام الرئيس، ليغرد مصطفى بكري الصحفي المقرب من الرئاسة قائلا «السيسي لن يخوض الانتخابات وحيدا»، وسرعان ما بدأت التفاهمات مع حزب الوفد لتقديم رئيسه مرشح منافس للسيسي، لكن الهيئة العليا للحزب في مفاجأة غير متوقعه ترفض الموافقة على ترشيح سيد البدوي رئيس الحزب بعد أن أعلن استعداده لخوض المعركة الانتخابية الرئاسية.

وقد وجد النظام نفسه في المربع صفر مرة اخرى، واخيرا تحل الازمه على يد موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، أحد الأحزاب الموالية للرئيس، الذي يعلن رغبته في الترشح.

وبعيدا عن اسم المرشح الحاضر الغائب، فالمؤكد ان رصد العملية الانتخابية برمتها وكيفية إدارة السلطة لها، يشي بقدر لا يمكن اغفاله من التخبط، فاذا كانت الاطاحة بالمرشحين الاقوياء مثل شفيق وعنان مفهومه، فان التضييق على المنافسين اصحاب الفرص شبه المنعدمة في الفوز مثل خالد على غير منطقية، ولا تدل إلا على شيء من اثنين، اما ان هناك اجنحة مختلفة داخل النظام تتحرك بلا تنسيق، او ان الرئيس نفسه لا يعرف تحديدا أي الانموذجين يبتغي، بوتين أم مبارك.

وفي كلتا الحالتين، يجب أن نسلم بأن الحكم الاستبدادي للسيسي دائما ما يستفيد من التناحر الداخلي الذي تتميز به المعارضة المصرية، فقد أظهرت بعض القطاعات العداء للسيسي، سواء بنحو علني، كما هو الحال مع جماعة الإخوان المسلمين – التي تعمل في سرا حاليا – أو مع السار المصري ورجال الأعمال المؤثرين الذين سئموا من تعدي الجيش على أعمالهم.

ما ان أعلن المحامي الحقوقي الشهير خالد علي نيته في الترشح للرئاسة، حتى انهال الهجوم عليه من كل صوب، سواء من جاب الابواق الإعلامية الموالية للنظام، وهو ما كان متوقعا، او من جانب عدد لا يمكن تجاوزها من المحسوبين على التيار المعارض، وهؤلاء تحديدا يمكن تقسيم إلى أربعة قطاعات.

الفصيل الاول الرافض لترشح خالد عالي كان قطاع واسع ممن اصطلح على وصفهم بـ «القوى الثورية»، فرغم تهكمهم على فكرة التغيير عبر الصناديق الانتخابية الا ان تلك القوى لا تقدم بديلا أو تطرح رؤية عن اليات التغير المنشود هذا. وقد عبر هؤلاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائهم من ترشح خالد علي للرئاسة معتبرين انه ارتضى دور الكومبارس امام السيسي وخان مبادئ الثورة!

أما الفصيل المعارض الثاني فهو اليسار، والذي من المفترض انهم يكونوا أشد داعمي ممثلهم خالد علي، لكن المفارقة كانت أن كثير من اليساريين رفضوا دعم المرشح اليساري، لنكتشف ان اليساريين المصريين منقسمين على أنفسهم لدرجة لا تجعل النظام يلقي لهم بالا او يقلق منهما.

أما الناصريين فقد وجدوها فرصة لتصفية حساباتهم من خالد علي وانصاره عقابا لهم على هجومهم السابق على القيادي الناصري «حمدين صباحي» الذي قبل الترشح أمام السيسي في انتخابات 2014 التي وصفت حينها بالمهزلة، المدهش انه برغم ان حمدين شخصيا أعلن دعمه لخالد على الا ان الناصريون كانوا أكثر ملكية من الملك، وظلوا على موقفهم منه. وهكذا فشل خالد علي في توحيد المعارضة، او لنكون أكثر دقة فشلت المعارضة في التوحد لمجابهة السيسي.

اما بالنسبة للجيش، فقد ظل الجيش المصري يحكم لعقود طويلة بالوكالة، (ناصر- السادات -مبارك)، فجميعهم برغم كونهم ضباط بالأساس الا انهم مارسوا فصل بين الرئاسة والجيش، بحيث تظل الدبابة في خلفية المشهد من دون التورط المباشر في تفاصيله. وقد ارتاح الجميع لتلك المعادلة، حتى مع توسع الجيش في النصف الثاني من عهد مبارك في مشاريعه الاقتصادية، والتي لا يمكن الجزم بحجمها او دقة حصتها من السوق.

ومع ذلك، يطبق السيسي انموذجا في الحكم مغايرا لمن سبقوه، تتحرك فيه المؤسسة العسكرية من خلفية المشهد لصدارته، ويصبح الجيش هو الحاكم المباشر لا الشريك الخفي. ويؤمن السيسي ان شراكة الجيش هو ضمان بقائه في الحكم، فضلا عن الحفاظ على استقرار البلاد.

لكن السؤال هنا هل ذلك الدور الجديد يصب في صالح المؤسسة العسكرية اولا ويساعد على استقرار البلاد ثانيا، خصوصا مع بدأ تسرب اخبار (لا يمكن الجزم بها) عن وجود صراع بين جهازي المخابرات الحربية والعامة، افضى الى الاطاحة برئيس المخابرات العامة ليتولى عباس كامل مدير مكتب الرئيس شؤون الجهاز بنفسه قبل ايام من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية. وبرغم انه حتى الأن لا توجد أنباء عن أي انقسامات داخل الجيش، الا ان اعلان ثلاث ضباط دفعة واحده ولأول مرة عن رغبتهم في مواجهة الجنرال السيسي، امرا لا يمكن اغفاله، وهو التقطه المجلس العسكري وقرر الرد بكل حسم على تلك المحاولات تجنبا لأي انعكاسات داخل الجيش قد تؤدي الي ارتباك لا يمكن السيطرة عليه.

*معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى.