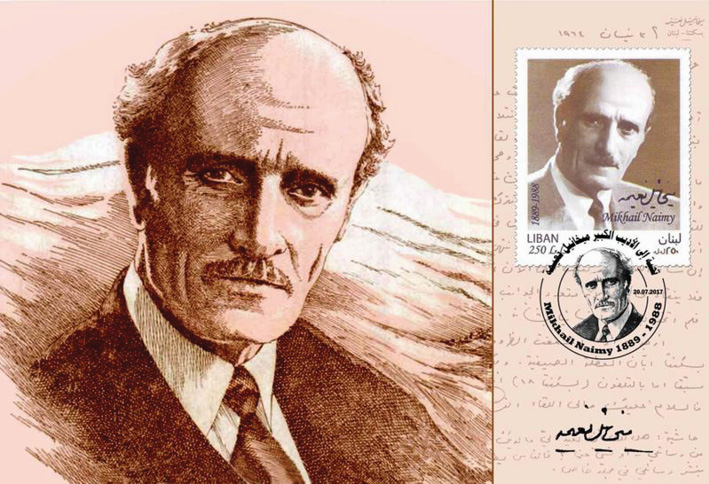

ميخائيل نعيمة الكاتب الصوفي المتنسك

الجزء الثاني

شكيب كاظم

وعلى الرغم من حذر نعيمة وتوجسه، شأنه شأن الشرقيين، في البوح عن المكنونات، فإنه يحدثنا عن ماسونيته، ويجب علينا أن ننظر إليها بميزان زمانها، لا زماننا هذا، فلقد انتمى إلى المحفل الماسوني العديد من رجل ونساء السياسة والفن والأدب وحتى الدين مثل جمال الدين الأفغاني والممثل المصري أنور وجدي، ولن اتحدت عن العراقيين ولاسيما الأطباء منهم.

ولأن شقيقه (أديب) كان ماسونياً متقدماً، لا بل وصل إلى أعلى الدرجات، وهي الدرجة الثالثة والثلاثين، فيغريه بالانضمام إلى الجمعية الماسونية في (والا والا) لكنه لا يعتم أن يغادرها سراعاً، شارحاً الأسباب (وجدت القوم يلهون بالقشور دون اللباب (…) إن القسم الأكبر لم ينضم إلى الجمعية إلا طمعاً بمنفعة مادية واجتماعية (…) ولعلني فعلت ما فعلت مسايرة لخلة متأصلة في نفسي، ففي طبعي ما يأنف من الانقفاص ضمن حدود أي جمعية أو مذهب، وينفر من شتى السمات والشارات مهما حَلَتْ في أعين الناس) ص 64. المرحلة الثانية.

رفاق الحسد

وتنشب الحرب، وتدخلها أمريكا في 4/6/1917، إثر اعتداء الماني على قطعة بحرية أمريكية، والحرب تعني دعوة الشباب للانخراط بالجيش، ولأن من طبعه التقيد بالقانون، فيلتحق، ومع نحو خمسين ألف جندي يركبون البحر نحو بوردو في الشمال الفرنسي، لكن تطوعه هذا ما ذهب سدى، إذ يُختار – بعد نهاية الحرب- وعدد من الجامعيين للدراسة في الجامعات الفرنسية، نعيمة يشير إلى أن (رفاقي ينظرون إليَّ بشيء من الحسد (…) تلك الساعة كانت من أسعد الساعات في حياتي، وقد جاءت أبدع كفارة عن كل ما قاسيته في الجندية من عَنَتٍ ومشقة ومذلة وحرمان) ص125.

ولعل من أهم أعماله في هذه السنوات التي أمضاها في الولايات المتحدة، فضلاً عن الكتابة والتأليف ونشر كتبه، سواء في العالم العربي أم في أمريكا، لعلها تأسيس (الرابطة القلمية) سنة 1920، وكتابته قانونها، بعد أن ألح عليه جبران لمغادرة واشنطن حيث يقيم نعيمة إثر عودته من الدراسة في باريس، ألح عليه للقدوم إلى نيويورك، وتألفت الرابطة من: رشيد أيوب، وندرة حداد، وجبران، ووليم كاتسفليس ، ووديع باحوط، والياس عطا الله، ونسيب عريضة، وميخائيل نعيمة، وإيليا أبو ماضي، وعبد المسيح حداد، شقيق ندرة، هؤلاء العشرة الذين رتبهم حسب الأقدم عمراً، اختاروا جبران رئيساً لها ونعيمة مستشاراً، وسيعود نعيمة للحديث عن الرابطة بتفصيل أشمل في كتابه الأهم (جبران خليل جبران. حياته. موته. أدبه. فنه).

ولو تفحصنا أسماء هؤلاء العشرة، فلا نجد فيهم من كتب وواصلها سوى، جبران ونعيمة وإيليا، وبشكل موسمي نسيب عريضة، ورشيد أيوب، ولعلهما قُبلا فيها لكون الأول أي نسيب كان ناشراً أكثر منه منتجاً، إذ كان يصدر مجلة (السائح) ومن قبلها (الفنون) ومن بعدها (الهدى) لا بل أن نعيمة يقول إن وديع باحوط لم يكتب بعد انضمامه إلى الرابطة سوى مقال واحد!

وإذ خصَّ كل عضو في الرابطة بخلاصة حياتية، فإني وقفت عند رأيه بأيليا أبو ماضي، إذ يصفه بالمتقلب في صداقاته وعداواته، فيه شيء من طبيعة الحمامة، وشيء من طبيعة العقرب، صادق الريحاني (أي أمين) زماناً ثم انقلب عليه، فاتهمه بالتجسس للإنكليز، تنظر ص171، وهو الوصف ذاته الذي أطلقه عليه الجواهري الكبير.

العودة الى صنين

ظل نعيمة الأديب الصوفي، كما تصفه الباحثة اللبنانية (ثريا ملحس) (1925-2013) في كتابها (ميخائيل نعيمة الأديب الصوفي) الذي أصدرته دار صادر ودار بيروت سنة 1964، وهو من ضمن خزانة كتب المرحوم أبي، أقول: ظل هذا الأديب الصوفي المتصوف الناسك، المتنسك، غير مؤتلف مع الحياة الميكانيكية الآلية التي تفتقر إلى الروح، وظل تواقاً للعودة إلى الشخروب، وبسكنتا وجبل صنين، حتى إذا انفرط عقد الرابطة القلمية ومات جبران في مستشفى القديس فنسنت في بوسطن في العاشر من نيسان/ 1931، ويحضر ساعاته الأخيرة والغرغرة، وينقل جثمانه بالباخرة، يوم لم تكن ثمة طائرة تصل إلى العالم الجديد، بناء على وصية جبران، وضافت عليه الأرض بما رحبت، يقرر العودة إلى حضن الجبل الأشم، فيغادر نيويورك نحو بيروت الذي وصلها فجر التاسع من مايس 1932، بعد نحو ثلاثين سنة، من التطواف بين الناصرة وبولتافا ونيويورك وباريس وبوسطن.

تقرأ هذه الرحلة السبعينية التي امتدت إلى أكثر من ثماني مئة صفحة، فتجد أن أساليب الكتابة قد تغيرت، فنعيمة يسهب في ذكرياته ويورد المترادفات، ولطالما ناجى نفسه، وكان يمكنه اختصارها إلى النصف، وإذ تقرأ كذلك تجد الأفكار المثالية التي لا تكاد تتطابق مع واقع حال الحياة الإنسانية، إنها أشبه بالتهويمات، قد تصلح لزمان مضى بعيداً، يوم كانت الحياة بسيطة ورخية، أما مع هذا التسارع، وازدياد الطلبات والرغائب فإن من العسير قبول الكثير مما ورد.

تقرأ في (سبعون) فتجد أن نعيمة من المؤمنين بفكرة التقمص والحلول والنسخ والبداء، والنسخ أنواع فهناك المسخ والفسخ والرسخ، وهي أفكار قديمة قال بها الهنود، وبعض الفرق الغالية والمغالية، وهذه الفكرة التي يشاطره فيها جبران- كذلك- ليست مقتصرة على كتابه الثلاثي هذا، بل في العديد من كتبه، فضلاً على العديد من كتب جبران، وقد قرأناها كلها زمن الفتاء، وتعني أن النفس الإنسانية، لا تتلاشى بل تتقمص جسداً إنسانياً آخر، وأن النفس إذا كانت تقية طاهرة، تسعد الجسد الذي تنتقل إليه، وعكسها النفس الراذلة، مقترفة الآثام والكبائر، تؤذي جسد من تتقمصه، فها هو يناجي نفسه، وهو في طريقه إلى محكمة عسكرية، يوم استدعي للخدمة في الجيش الأمريكي، بعد دخول أمريكا الحرب سنة 1917، قائلاً «يا ميخائيل وأنت تؤمن بأنك عشت أعماراً قبل هذا العمر، ومن الأكيد أن أعمارك السابقة تحتم عليك مثل هذه الخبرة في عمرك الحالي، فلا تتهرب منها (…) وهي لولا حاجتك إليها لما جاءتك) ص 184 المرحلة الثانية

وهو يعود كرةً أخرى إلى هذه الفكرة فيكتب «أتعرف أن ملايين من الناس يعتقدون أن حياة الإنسان لا تبتدئ في المهد ولا تنتهي في اللحد؟ وإن كل إنسان على وجه الأرض اليوم كان إنساناً قبل اليوم على هذه الأرض؟ فمات وعاد إليها، ثم مات وعاد إليها، وسيموت ويعود إليها، ويظل يموت ويولد إلى أن يتغلب على الشر الصادر عن الجهل». ص313.

الفكر يولد من نوعه

وإذا يوغل في هذا الأمر، وخشية إثارة الكنيسة عليه، كما أثارها جبران بكتاباته وأقواله».

فإنه لغرض التعمية ينسب هذه الآراء لأبناء هذا المذهب قائلاً على الصفحة ذاتها «فالحياة الأرضية في نظر أبناء هذا المذهب هي بمثابة مدرسة ليست مدة الحياة المعلومة كافية لأنهائها، والأستاذ الأكبر في هذه المدرسة هو الاختبار الشخصي.

هذا المذهب يقول إن كل فكر يولد من نوعه، وكل عمل يعود على العامل بمثله، إن خيراً فخيراً، وإن شراً فشراً، فألم اليوم قد يكون نتيجة لشر كان في الأمس، وأفراح هذه الحياة وأتراحها هي الأجرة التي نتقاضاها عن أفراح وأتراح سببناها لسوانا في حياة سابقة، أو في هذه الحياة…).

وسيعود إلى هذه الفكرة، في الجزء الثالث من (سبعون) من غير ان ينسبها لآخرين كما فعل آنفاً قائلاً «ثم أنني لا أستطيع البت- ولا أخال غيري يستطيع- بأن هذه الأرض هي المسكن الأول أو المختبر الأوحد الذي هيأه لنا العقل الأكبر. فقد يكون – وهو الأرجح- إننا عرفنا أرَضين كثيرة قبل ننتقل إلى هذه الأرض، وإننا سنعرف أرَضين أكثر فأكثر من بعد أن تقضي لبانتنا من هذه الأرض، مثلما قد يكون أننا لبسنا من قبل أجساداً غير التي ألفناها هنا، وسنلبس أجساداً تختلف منتهى الاختلاف عن التي نلبسها الآن، ففي المسكونة مختبرات بغير عد». ص16

وما ذكرته غيض من فيض، إذ ترد في مواضع أخّر، أشير هنا إلى بعضها، ص60. ص96، «كما إن ميخائيل نعيمة يؤمن بفكرة (وحدة الوجود) التي قال بها المتصوف محي الدين بن العربي (558هــ- 638هــ) وغيره، فضلاً عن الشاعر معروف عبد الغني الرصافي (1875م 1945م) الذي بسط رأيه هذا في كتابه (رسائل التعليقات) الصادر سنة 1944، وأثار ضجة لدى صدوره، دفع الجهات الرسمية إلى سحبه من سوق الكتب، فالرصافي يعلن إيمانه بنظرية وحدة الوجود قائلاً (إن البحث والتفكير قد ألجأني إلجاء لا محيص عنه إلى الإيمان بوحدة الوجود (…) وليس قولي هذا بالمُرَجَّم، ولا اعتقادي بالمتوهم..) ص12، ونظرية أو فكرة وحدة الوجود، باختصار، إنما تعني أن الله الأزلي السرمدي المطلق موجود في كل شيء، في الزمان والمكان، وإنه كل شي فلا موجود إلا الله، ونجد صدى هذه الفكرة لدى نعيمة ما جاء على الصفحة 207 من الجزء الثاني من (سبعون) قوله «ويعجبني ما تؤكده لي نفسي، وأوافقها عليه، ولكنني عندما أحاول التعبير عن (وحدة الوجود) يتهيأ لي أن أجعل الكلام على لسان غراب بدلاً من لساني» ويأتي نص أكثر توضيحاً على الصفحة 312 من الكتاب ذاته إذ يكتب (أما أنا فألهي لا يعاقب ولا يثيب. ولا يفرح ولا يزعل. ولا يحقد ولا ينتقم. ولا ينحصر في مكان أو زمان فهو كل شي وفي كل شيء. هو الجوهر الواحد الذي تتعدد مظاهره المحسوسة وتتبدل» ولكي يتخلص من الاحراج، فإنه ينسب هذه الصفات إلى الفكر لا إلى الذات الإلهية، التي يعاتبها عتاباً أقرب إلى التجديف، لدى وفاة شقيقه الأثير إلى قلبه العائد تواً من الدرس في فرنسة (نسيب) الذي لبست أمه السواد القاتم حداداً عليه حتى وفاتها.

تنافس خفي

وإذ خص نعيمة أعضاء الرابطة القلمية العشرة، على قلة شأن بعضهم بترجمة حياتية مختصرة، فإنه خصَّ عميدها جبران بكتاب بعينه، أراه من أروع ما كتب إلى جانب ثلاثيته السيرية (سبعون) هذه الكتب الأربعة، ستحيا إلى أمد متطاول وهي التي ستجلب لنعيمة خلود ذكر.

لكن مهما حاول نعيمة أن يبدو موضوعياً منصفاً لزميله، فما استطاع كبح الذات الإنسانية، فقد كانا فرسي رهان، وكان التنافس الخفي بينهما واضحاً على زعامة هذا الصوت الجديد، القادم من ذلك الصقع البعيد، من العالم الجديد، وما يحمل من توق للتجديد، على مستوى المعنى والمبنى.

لقد كان بارداً وهو في حضرة الموت، وفي الغرغرة الأخيرة لجبران، يحدثنا مثل طبيب مرت عليه آلاف الحالات، لا كصديق وزميل ورفيق حياة وغربة، لكن تلمس اساه وفجيعته، لا بل تجديفه وهو يصف النزع الأخير لشقيقه (نسيب) أو أبيه أو أمه، قد تقول هذا شقيقه، وذاك صديقه، لكن جبران كان يمثل قيمة عليا قد تصل إلى مستوى الشقيق، لكن هي الاحن وهي الأنا وحب الذات.

لقد قرأت الكتاب أكثر من مرة، وهو الذي كان معي منذ منتصف ستينات القرن العشرين، وفي كل مرة أقرأ فيه، يظل رأيي ثابتاً، إن نعيمة ما تخلص من أناه وهو يترجم لشقيق الروح جبران.