طائر الحب في المرآة

د. سمير الخليل

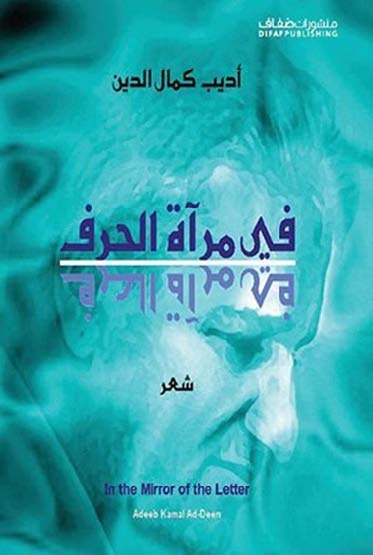

إن الموضوعة القائلة بأن الشعر يُري المعنى من وراء ستار “اللامعنى” هي التي منحت مجموعة قصائد (في مرآة الحرف) الصادرة عن منشورات ضفاف، بيروت، 2018 ، للشاعر “أديب كمال الدين” أولوية على أساليب اللُّغة الاعتيادية المزدحمة بالإشارات المستهلكة من كثرة الاستعمال، فضلاً عن ذلك فإن الشعر لا يستمد رموزه من المخيال فحسب، بل أنه يتمخض عن اتصال الشاعر المباشر باللاوعي الجمعي وتوسطه بين “الأنماط العليا” للعقل البشري الموغلة في القدم وبين النمط المعاصر لحياة البشر العادية. ومثلما تشير القصيدة الأولى “أغنية إلى الإنسان” فإن المهمة الشعرية تكون محفوفة بالإلتباس لأن الشاعر يقف خلواً من الحماية أمام المخاطر التي تحيق به وهو يفرز بين رمز ورمز، بين أمثولة وأمثولة، لمسمّى واحد لا يفصح عنه إلا بعد تقدم القراءة وتواتر القصائد:

((هذه أغنية أعددتُها لكَ/ أغنية بسيطة جدّاً/ وقصيرة جدّاً/ أغنية تتحدث/ بشوقٍ كبيرٍ عن الحاءِ والباء/ وتحاولُ بإصرارٍ كبير/ أن ترسمَ لها جناحين/ وعشّاً في آخر المطاف/ عشّاً يكفي لبيضةِ طائرٍ منفيّ/ لا اسمَ له/ ولا عنوان)).(ص11).

إن القول بأن الشعر هو أغنية تتحدث عن “الحاء والباء” والتي لا تعني غير (الحب) يوحي بأن هناك “حقيقة” ملتبسة. فما طبيعة هذه الحقيقة؟

إن الحقيقة الشعرية –عادة- هي حقيقة ما وراء تأريخية، بمعنى أنها شفافة، وبالوقت نفسه، مراوغة، تمثل تعليقاً للإدارة الدنيوية التي تكتنفها الأطماع والمصالح. والحقيقة الشعرية، من جانب آخر، هي تأريخية على نحو راديكالي. والوعي الجمالي مرتكز على ذلك الوعي المتطرف في تأريخيته، كما أنه كوعي فعال يكون ممكناً من خلاله. ومع ذلك يبدو أن الموقف التأريخي يتخلّى للموقف الجمالي عن الأساس اللازم لحقيقة الفن وحقيقة فهم وتأويل النتاجات الشعرية، وأن التخلي عن الحقيقة يعني التخلي عن النقد الضمني في المقارنة بين عالم “المثال” وعالم “الواقع”، بين “الماضي” و”الحاضر”، ويبدو أن البديل عن خط الأغنية التي تتحدث عن “الحاء والباء” (الحب) هو الهاوية العدمية التي تحف برموزية الطائر المستهدف والملاحق في معظم نصوص المجموعة الشعرية وهو يتوق إلى الإفلات من قبضة الشاعر، وقبضات مطارديه على طول زمن المدونة التأريخية والتي تُعد مساوية لذلك البديل في الخطورة، وهذه بعض توصيفات “طائر الحرية”:

((الحريةُ طائر/ ينبغي تعليمه الطيران/ طائر الحرية ليس كباقي الطيور/ فهو للأسفِ، كثير النسيان/ في القفص، مثلاً، ينسى نفسه/ أي ينسى كيفَ يطير/ فيقعُ مغشياً عليه)).(ص67).

فهل ينتج عن جدل التأويل الثقافي في القائل بضرورة استحضار النص الشعري إلى السياق الثقافي الذي تحدده إمكانات تكون ضمنية في موقف ثقافي- تأريخي معين، أن يكون معنى النص الشعري غير محدد إلا من خلال ما يريده الشاعر؟ وهل يعوق مثل هذا القول مختلف “مقاربات” النص المتنافسة، أو “سياقات” التأويل المصطرعة؟ وهل أن الموقع التأريخي- الثقافي يبني التأويل بطريقة يكون فيها نقد تأويل ذلك الموقع وأيديولوجيته مستحيلين؟ هذه هي الأسئلة المنهجية، بالرغم من أن الإجابة عن مثل هذه الأسئلة لا تقدم منهجاً جديداً أو مقارنة حديثة للنصوص، إلا أنها تنطوي، مع ذلك، على نتائج عملية تتعلق بفهم ما يتضمنه التأويل وما يأتي به الشاعر من مفاجآت:

((تحوّلَ العشُّ إلى بيضة/ وتحوّلت البيضةُ إلى جناحين/ وتحوّلَ الجناحان إلى طائر/ وتحوّلَ الطائرُ إلى نقطة/ وتحوّلت النقطةُ إلى حرف/ وتحوّل الحرفُ إلى قصيدة)).(ص111).

إن قصيدة الطائر أو طائر القصيدة مرتبط بشعرية “أديب كمال الدين”. وما يميز شعريته النقطة والحرف، وقد واصل متابعتهما طيلة (24) مجموعة شعرية وذلك ما يحتسب لشاعريته وقدرته الغنية.

إن العمل الشعري يخبر الملتقي بشيء ما، ولا يكون ذلك بالطريقة التي تقول فيها الوثيقة التأريخية شيئاً ما للمؤرخ ومتلقي التأريخ، فالنتاج الشعري يقول شيئاً ما لكل فرد كأنه قد قيل من أجله خصيصاً، أي كشيء مواكب ومعاصر ومفروغ منه. فالمهمة إذن تقدم نفسها بأنها فهم لمعنى ما يُقال، وما يُسمّى، وجعل هذا المعنى مفهوماً للمتلقّين، ويقع النتاج الشعري، أيضاً، ضمن النطاق الحقيقي لمدى الأنشطة التأويلية-الثقافية، ولابد من توحيده مع الفهم الذاتي لكل قارئ.

وبذا، وطبقاً لما يواصله الشاعر، لا يوجد تعارض مباشر بين الإتجاهين الجمالي والتأريخي، مثلما يعتقد نقاد الأدب التقليديين، بل أن الإتجاه الشعري

-دائماً- هو لحظة الإدراك التأويلي، أي أنه اللحظة التي تسمح لنا بأن نكون مأخوذين بكشف الشاعر لنا وفضحه لرموزه. وتكتمل هذه اللحظة الجمالية بالمهمة التأريخية- الثقافية الرامية إلى تحقيق فهم يكون ذاتياً أيضاً، ونجد أن كشف الشاعر يجعل من الشعر يفوق كونه ظاهرة ذاتية، فهو يسمح بتوسط التراث التأريخي والموقف الثقافي، وإن ما يعده الشاعر رمزاً يكشف الكثير عن ذلك الشعر. والرمز المكشوف هنا هو “الغراب” الذي يظهر في مواضع عدة في المجموعة الشعرية، ولأغراض ومقاصد شتى:

((كيف تستطيعُ أن تصفَ الغابة/ دون أن تذكرَ فيها أسماءَ الشجرِ والزهور/ ودون أن ترسمَ ريشَ الغرابِ والحمامة))(ص28). ((أحلم أن تكونَ النقطةُ وطناً/ والحرف سماء/ لأعيش سعيداً/ من دونِ غربانٍ تنعقُ برأسي أبدَ الدهر))(ص31). ((بعد أن ماتَ غرابُ نوح/ تركَ لي سرّاً ريشَهُ الأسود/ وصراخَهُ المخيفَ في كيسٍ أسود/ وقال: لا تعبثْ بالريشِ فتسوّدُ أيامك))(ص45). ((إذا كانت النقطةُ هي البحر/ فمَن يكون الحرف: أهو نوح/ أم سفينة نوح/ أم غراب نوح وحمامته))(ص61).((أو إرسمْها جمرةَ نار/ فإذا هي غرابكَ ليل نهار)) (ص91). ((كان الابنُ الأوّلُ مجنوناً كغرابٍ ملعون)).(ص129).

وكان العنوان الرئيس للمجموعة الشعرية (في مرآة الحرف) تعزيزاً لمسألة أن الشاعر نفسه عندما يتطلع في المرآة يجد نفسه طائراً:

((أنتَ الآنً طائرٌ حقيقيَ/ تكتبُ القصائدَ كلّ ليلة)).(ص74).

ومحنة الشاعر مع الطيران (مع كتابة الشعر) تجلّت بالمبدأ أو المعيار الذي من خلاله القول عن تأويل ما بأنه حقيقي، والزعم بصلاحيته في “إستباق التأويل” وهذا ما جاء في المنطوق الآتي:

((حينَ طلبتِ منّي الطيران/ قلتُ لكِ: أنا لستُ بطائر/ ليسَ لديَّ ريش/ لا أملكُ جناحين/ لا أعرفُ الطيران/ لا أستطيعُ أن أرى في الليل/ ليسَ من هواء هنا كي أطير)).(ص122).

وسيظل أديب الشاعر محلّقاً بالطيران في عالم الحرف والشعر وهو يجيد الطيران فخياله لا حدود له في التحليق.