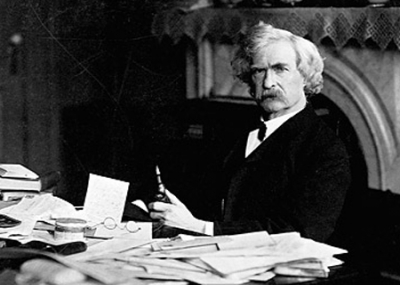

طبقا لمارك توين، الكاتب الاميركي الساخر(1835) فان علينا ان نحاذر مدونات التاريخ، وان لا نأخذها على علاتها، وهو القائل «ان التاريخ قد لا يعيد نفسه، ولكنه يتشابه كثيراً» هذا التشابه يختلف عن ذاك التحذير، اختلاف اسم مارك توين الشائع عن اسمه الحقيقي: صمويل لانغهورن كليمنس. اما المفكر الاشتراكي الفرنسي «جاك اتالي» الذي عمل مستشارا لدى الرئيس الفرنسي الاسبق فرانسوا ميتران فقد وضع التاريخ كله في موضع الصورة التي تحتاج دائما الى تنميط بما يناسب الذوق العام وبمستوى استيعاب المارة، فيشير الى ان «نظرية فائض القيمة، مثلا، بحاجة الى زينة، بل والى لغة مثيرة يجعلها تتغلب على وطأة التاريخ» وتلقف المنظرون الجدد هذه الاطروحة ليضعوا الحقائق التاريخية التقليدية موضع الشك، او على طاولة المراجعة، وقد ساعدتهم بعض الاحداث ليتثبتوا من ذلك، فان الاعصار الرهيب الذي ضرب فرنسا في مطلع التسعينيات ضرب، في الوقت ذاته ، مدونة تاريخية هندسية عن متانة البنايات الحديثة الراسخة وتصدع واحتضار القديمة، فقد سقطت الاولى وتماسكت الثانية.

على ان «التلميع» واحد من الغثاثة التي اثقلت المدونات التاريخية، وشحنتها بالاغاليط، فقد كتبوا عن، والى، وفي صدام حسين اطنانا من المدونات المغشوشة ليس اكثرها اعتداء على التاريخ تلفيق نسبه الى شجرة النبوة، ولس اكثرها تزويرا للحاضر من بناء جامع «ام المعارك» من اربع منارات في قوس اسطوري تمثل شهر ولادته (نيسان) وبارتفاع 37 مترا تعني عام ولادته. اما الفسقيات البالغ عددها 28 فتشير الى يوم ميلاده، وقد صدق هو نفسه الاكذوبة التي صنعها لدرء ما يعرفه عنه الاحياء من بني جيله، ويومها حاول اشعب، الذي عرف بالفضولية والظرف، ان يبعد الصبية عنه وان يتقي مشاكساتهم واذاهم، فأشار لهم نحو جهة معينة، وقال «هناك وليمة عرس باذخة، فاذهبوا اليها» وردد الكلمات كثيرا حتى اغوى الاولاد، فهرعوا الى الوليمة المزعومة، حتى سأل اشعب نفسه: ربما يكون ذلك صحيحا، فهرع وراءهم، الى مكان العرس.. الذي لا مكان له.

الغريب ان مؤسسات معنية بالتاريخ المعاصر في الولايات المتحدة شغفت في تجهيز الصورة، الاكثر بشاعة لصدام حسين، ذات الصلة بعدوانيته ومغامراته، بوصفها امثولة تاريخية يمكن ان تتناقلها اجيال عن اجيال، حتى الذي يطالع كتاب رونالد كيلسر»ذي تريريست واتش» الذي يتضمن محاضر حوارات غير رسمية اعتيادية أجراها جورج بيرو، وهو محقق من مكتب المباحث الفيدرالي الأميركي إف بي آي مع صدام حسين في منتصف عام الفين واربعة سيكتشف ان الخطأ في العقل التاريخي الاميركي لن ينتقل الى فضاء الصح إلا عبر اقنية معقدة، وبالنتيجة، فان ورشة التأليف ناشطة في ابقاء الرأي العام الغربي رهن هذا الضياع. وقد يقال، كما ذهب ابو الحسن العامري في «الاعلام بمناقب الاسلام» بانه «لولا الخطأ لما أشرق نور الصواب» غير ان ثمة مأثور صوفي اورده العلوي في مستطرفه الجديد يقول «شك بلا علامة هو وسوسة» والمشكلة التاريخية التي انشغل بها، واشتغل عليها العقل العربي والاسلامي تتصل بفك الاشتباك بين الماضي والتاريخ، فالاول ليس تاريخا والثاني ليس ماضيا، لكن الاشكالية هي تصويب النظر الى الماضي على اساس انه –كما هو الحاضر- فيه الغث وفيه السمين، وقد وضع الامام على هذه المعادلة في كيمياء الصح حين وضع (في نهج البلاغة) موروث العصبية تحت معاينة عميقة بقوله: «إن كان لا بد من العصبية، فليكن تعصبكم لمكارم الخصال، ومحامد الافعال، ومحاسن الامور التي تفاضلت فيها المجداء والنجداء من بيوتات العرب ويعاسيب القبائل بالاخلاق الرغيبة والاحلام العظيمة والاخطار الجليلة والآثار المحمودة. فتعصبوا لخلال الحمد من الحفظ للجوار والوفاء بالذمام والطاعة للبر والمعصية للكبر والاخذ بالفضل والكف عن البغي والإعظام للقتل والإنصاف للخلق والكظم للغيض واجتناب المفاسد في الارض».

نعم هناك الان شكوك في سلامة ومصداقية المدونات التي ارخت الثورات، من ثورة سبارتوكوس وثورة الزنج وثورة اكتوبر حتى الثورة العلمية التكنولوجية، وثمة نصف تلك الشكوك ( كما يقول الروائي الاميركي المصلح هيرثورن) يمكن ان يكون صحيحا، ولو عدنا الى رواية «وداعا يا غولساري» لجنكيز ايتماتوف، والى رواية «السيد الرئيس» لاوسترياس سنجد اننا لم نلتقط كفاية تلك الحقائق العميقة في ما بين السطور، يكفي ان نتذكر ان ايتماتوف كان يسأل ثائرا عما دفعه الى الثورة فكان الاخير يجيب «لا اتذكر» ولكن ايتماتوف، مثلنا، كان سليم النية، بل وكان صادقا في كفاحه من اجل الحرية الى ابعد الحدود. القضية برمتها بسيطة، فان ما يعد حقيقة في جانب من جبال البرانس( كما يقول باسكال) يعد لا حقيقي في الجانب الآخر، وقد اخطأنا كثيرا (في العراق) في تدوين يوميات ثورة العشرين، بل واخطأنا قراءة انتباهات علي الوردي في ما حول الثورة، واخذتنا العزة بالاثم ونحن نستعرض هوسات عشائر الفرات والفلاحين الطيبين، فيما تقبلت الشعوب الاخرى الحقائق «المرة» التي اخفاها المؤرخون لكسب رضا الحكام، ويُزعم ان نيوتن اكتشف قانون الجاذبية الارضية لما لاحظ تفاحة تسقط من الشجرة، لكن الوثائق العلمية لأكاديمية العلوم البريطانية تبطل رواية التفاحة وتؤكد انه تم التوصل الى صياغة قانون الجاذبية بعد نيوتن بسنوات. ان العلوم الحديثة تحذرنا مما يقال على انها حقائق تاريخية، فلكل جيل قراءة انطلاقا من مكوناته العقلية، او كما يقول ابن خلدون «ان اختلاف الاجيال في احوالهم انما هو اختلاف نحلتهم من المعاش، فان اجتماعهم انما هو للتعاون على تحصيله» ويكفي هنا ان يشار الى قصة النعامة التي ترسخت في ذاكرتنا على انها تتقي الخطر عن طريق دس رأسها في الرمال، ثم يخبرنا العلم ان هذه الرواية لا ثبت لها ولم يشاهد احد نعامة تزاول هذه الحركة الملفقة، ويمكن ان نضيف الى حكاية النعامة الزائفة حكاية اخرى(اكثر زيفا) تتصل بدموع التماسيح، إذ نكتشف ان التماسيح لا تذرف الدموع لسبب بسيط هو انها لا تملك غددا دمعية، فمن هو المسؤول عن استيراد هذه المدونات التاريخية المغشوشة؟.

قراءة التأريخ ومحاولات الاعتداء على العقل والذاكرة

التعليقات مغلقة