هدى الهرمي*

كمدّ طوفاني للذاكرة أو حكايات شعبية تفكّ عروة اللغة، يندلع الشعر بمهابة من تخوم الكينونة والجذور المتشعبة في الأرض المقدّسة، لتلتحم القصائد بالوطن الأم “فلسطين” مثل كائن حيّ لا يبارح صوت الشاعر العميق وحسب، بل يعصف به في عوالم متعدّدة تفضي به إلى ملحمة خطابية وعاطفية، من صميم الكلمة الحرّة لتخليد القضية الفلسطينية، لكنها تُحيلنا إلى ثيمة الوجود المتصلة بالبيئة والأرض بصيغة مباشرة دون تحيّز للمجاز الشعري، لا سيما المدّ الواقعيّ والتاريخيّ، حيث تبلورت التجربة الإنسانية للشاعر الفلسطيني الاردني علي العامري في نصّ متصلّ بحقيقته ورؤيته لمكوّنات الوطن ( المنطقة الجغرافية، الأماكن، الفلكلور الشعبي، الطبيعة، الملاحم الأسطورية للفدائيين والأسرى) لتنضوي تحت راية الابداع الشعري المختلف بصوته المتفرّد والمتماهي مع حكايات البشر وحكمة الشجر، وبلا ريب، وفق التاريخ المتموقع في صميم الإنشاء السيميائي والسردي، كجزء مرئيّ لا يبارح الذاكرة وتفاعلات الذات الواعية تجاه الهويّة وتعبيراتها مع العالم والأشياء المنبثقة من ينبوعها الأول.

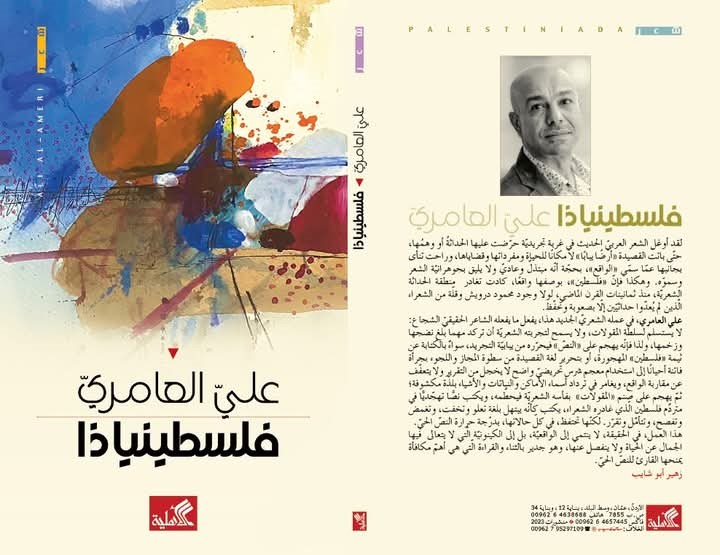

وقد فاز ديوان “فلسطينياذا ” مؤخّرا بجائزة فلسطين العالمية الثانية للآداب فرع الشعر (المركز الثاني) ببغداد 2024، والصادر عن دار الأهلية للنشر والتوزيع بالأردن، وشكّل هذا العمل الأدبي لحظات منشطرة الصور ومتسلسلة في الشعور ضِمن سيرورة دينامية، بشتّى الانتقالات بين مشهد وآخر. ممّا يعكس المقدرة على الربط بين المقاطع النصيّة في بناء فنيّ متناسق لم يخلُ من وحدة الموضوع ووحدة الفكرة، والتي تُعدّ تجربة فريدة من نوعها تنمّ على سعة الذاكرة وصدق الفنّ لتتبلور “ملحمة فلسطينية” متّسقة مع إلياذة “هوميروس” في وجدان الشاعر، بدون أي إلتباس في المعاني أو الدلالات، ليبلغ عمق اللفظ، الذي لا يقلّ أهمية عن الصور الشعرية المُنصبّة على تراكم القيم الموروثة، وكشف خصوصيات البيئة التي ترعرع فيها كمدّ للأواصر بين الأرض وبين الأسلاف بدءا بالأب والجدّ، أو بالأحرى بالعائلة التي هُجّرت من مدينة بيسان الفلسطينية في العام 1948.

لذلك تتجلّى علاقة جذرية بين الشاعر ومحيطه، قبل النكبة وبعدها، اذ تتشكّل بوضوح في بعض المقاطع.

يقول الشاعر علي العامري :

حكايات

يرويها

طفل

في يده اليسرى علمٌ لفلسطين

وفي يده اليمنى حجرٌ يلقيه على عربات المُحتلّين

حكاياتٌ في كل مكان

حتى العزلة بين أعالي الصمت

تقول حكاياتٍ في أرض الدّحنون

عَروسٌ تجلس تحت شجيرة لوز قُدّام الدّار،

تُطرّز ثوبا لم تكمله على مرّ السنوات

تُطرّز جزءًا،

وتفكّ القطبة تلو القطبة، ثم تعود وتعقدها،

وتواصل تقمير الأيٌام،

وتنتظر الغائب

قالت: سحبوه جنود العتمةِ

في يوم العُرس

أسيرًا مرفوع الرأس.

ويقول في مقطع ثانٍ:

كان جدّي يوقد النار على مهْلٍ

يدقّ البنّ في المهياشِ

في ظلّ العريشة

كان جدّي

يوقظ الصبح

ويسقي كرمة الدارِ

ويمشي

مثل

برقٍ

في حقول الذكريات.

وبلا شكّ انّ البيئة هي أهمّ العناصر المؤثرة في الأدب بشكل عامّ، وفي هذا السياق يقول الكاتب الفرنسي موباسان ” إن المرء ابن البيئة التي يعيش فيها”.

على هذا النحو، تتبلور الآثار المعنوية التي أفرزها الاحتلال والتهجير والغربة، والبعد الإنفعالي للحنين والتوتّر في الشتات، والتوجّه نحو تخليص الذاكرة من التحنيط والنفي، بذلك الانصهار في كينونة الذات وتحوّلاتها عبر الزمن بكلّ أبعادها السديمية والكامن فيها. لكنه يعمد وبكل شجاعة الى تحويل النص الإبداعي إلى شواهد شعريّة متعدّدة ليؤرّخ فيها اللحظة، ويعتصم ببنية لغوية على نحو يتجاوز حدود الواقع المشدود للذاكرة وللمكان بشكل كبير، مما يُكسب القصيد قدرا معتبرا من الدينامية لإثراء المعنى، وقد يتجلّى ذلك في النماذج التالية:

كان الشهيد ينامُ في كفَن سماويّ، ويفتحُ دفترًا في الأرض حتى نقرأ الناياتَ والأشجار والوديانَ، نقرأ سيرةَ المعنى، تراب الجنّ في كهف، عَجَاج الضوء في أثرِ الفدائيين، رسم الرّوح في المَسْرى. ص 40

في “الجداريّة” شمسٌ ترتقي في بحر يافا، فوق بيسان وحطّين وعكّا، ترتقي في طبريا، بيْسمون، الحولة، الدَامون، حيفا، ترتقي في بيت لحم، بين جنً، بيت حانون وفي غزة، عزّون وطوباسَ وأرطاس ونابلس ودورا، ترتقي الشمس على الأغوار في سلوانَ، طلّوزة، في تلّ قبابٍٍ، في مسيل الجزْل والفاتُور، في جلبون، في كوبَرَ والكرمل، في البيرة والرام ورام الله. ص 48

إن أحد العناصر المهمّة والمؤثرة في الأدب هو الصدق، وفي هذا السياق يقول الفيلسوف البريطاني إيزيا برلين ” إن الصدق في الفنّ لا يُعوّض، إلا أنه بالمقابل يجتمع مع صدق آخر يكون أحيانا على نقيض تامّ مع الأول “.

ما يمكن ان نخلص إليه هو ارتسام “فلسطين” كواقع في الخيال الخلاق للشاعر، بغضّ النظر عن التشبث بتاريخه وأرضه، حين تنبعث في القصيدة أصوله “الفردوسية” وكونه البديل من خلال الوصف الحيّ الذي أدّى دورا محوريّا في بثّ روح الأصالة على الصورة الشعرية، وهو بصدد الانتقال من مرحلة إلى أخرى، ومن مكان لآخر بدءا بمسقط الرأس (قرية وقّاص) الى مكان الإقامة (القرية الحدودية القليعات) في وادي الأردن.

كما تكتسب لغته ثراءً في التعبير عن خصوصية المكان والنبات وشتّى التّفاصيل التي تتجلّى كلوحات تصويرية بملامح فنيّة مبهرة، ليتعانق الفكر والأسلوب، ويمتزج المعنى بالمبنى، فيشكّل القصيد سيرة الشاعر بمعايير وتمظهرات أدبية تُبرز خصوصية النصّ، عبر استحضار الوطن وتوظيف الظرف الزمني الدّال على الموروث الفلسطيني بإمتياز، كنوع من السّرد التوثيقي للتاريخ عبر الأمكنة والشخوص.

هكذا وبدون انشغال عن القضية الأمّ، وتبنّي معجم لغوي باهت ومتكلّس، يتمّ توظيف كل كلمة ووصف وسرد بتفعيل سلطة الوعي العميق والانتاج الخلاق المعبّر عن استنفار الحواسّ ومُكابدتها في سيرة درامية، ومن ثمّة، تعزيز صورة الوطن ومعاناته المستمرّة في مجابهة الاحتلال والاضطهاد. مع العلم أن الديوان صدر قبل ايام قليلة من “طوفان الأقصى” وبداية الحرب على غزّة في السابع من اكتوبر.

انه الشعر الملحميّ المقاوم في جانبه الفكري والثقافي والقادر على حمل همّ القضية والالتحام بها، في موقف وطني يستنهض الهمم ويتغلغل في الوجدان، لتتبلور تجربة شعرية فنيّة ونموذجيّة تتسّع رؤاها للوجود الفلسطيني وتأصيله في جوهر اللغة ومعانيها المتسقة مع التشبّث بالأرض والتوحدّ مع الوطن بالكشف عن الحقيقة لتمييز الحق عن الباطل والصدق من الزيف. يضاف إلى ذلك، الثبات الجامع بين تمثيل الواقع ونسفه بالروح الانتصارية ومواجهة الظلمة بالضوء وهو ما يكشفه هذا المقطع:

_ ما المعنى؟

_ هذا المُحتلُ

سيسقط

في المَحْوِ

يجرجر عتمته المنقوعة بالعار الأعمى.

_ ما المعنى؟

_ سوف يعودُ الضوءُ إلى أرض الضوءِ،

وإن طال كُسوف المَبْنى.

*كاتبة تونسية