الحكايات المقتضبة، اللامكان، الإرشيفات اللاواعية

د. سمير الخليل

الإستعارة ذخيرة الأدبية، وهي إحدى مفاعيل الأرشيفات الإنسانية لأنها تؤسس أرضيتها المادية والواقعية بفنتازيات مفارقة أي “حكايات مقتضبة” و “قصص قصيرة” تتحدث الإستعارة عن الإمكان والإفتراض والإحتمال، فهي في جوهرها “أساطير صغيرة” وبهذا تحاول الاستعارة في السرد أن تهيكل المكان إلى أي مكان، إلى محل خيالي أو فضاء طوباوي، أي إلى لا مكان. وعندما تستبطن الحكاية أو القصة القصيرة حدث ما وشخصيات تتحرك في حاضر سردي مستمر فهي تخفي الوقائع الحقيقية بأساطير، بطولات، هزائم، إخيولات تعويضية، لتتحوّل بمرور الوقت، وبتجميع الاستعارات بسلاسل حكائية ومتتابعات سردية إلى رواية، رواية ما يقع في اللامكان واللازمان، بمعنى لعبة في الأرجاء والإخفاء.

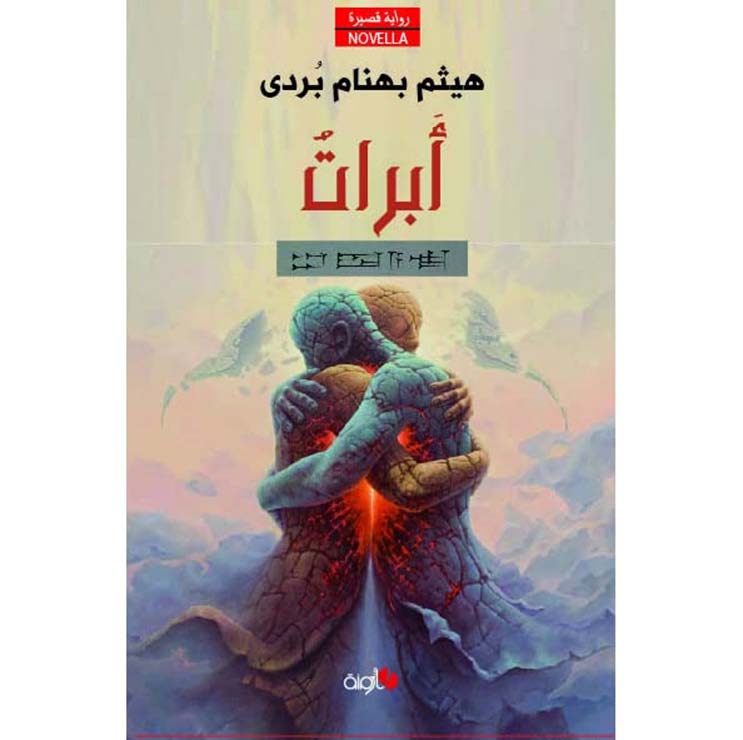

هذا ما وجدناه في رواية “هيثم بهنام بردى” القصيرة (أبرات) الصادرة عن دار أزمة للطباعة، عمان – الأردن، 2018، فالمكان الذي انفتحت فيه الرواية يصنف الوحدات السردية تبعاً لمعقولية منتظمة (تأخر، تقدم، حوار، فراق)، واللامكان يحجب سطوح الأشياء ضمن وضعية قوامها التبعثر والتشتت، فلا نعرف كقراء من يأتي قبل (أو بعد) من، فالكل خليط، سديم، هيولي، كايوس (عماء سديمي)، حساء متجانس.

الحكاية الصغيرة المقتضبة أو سلسلة القصص القصيرة (وهذا ما أراده هيثم بهنام بردى) هي التعبير الأسطوري عن هذا العماء حيث لا حظَّ ولا نصيب للوضوح السيمتري الذي يسم الرواية الاعتيادية في عرض الأحداث بتسلسل منطقي كرونولوجي (زمني تراتبي) وتحبيك مسبب حيث جرت العادة في مطاردة العلة للمعلول والسبب للنتيجة، والمسند للمسند إليه، والمقدمة للبرهان… الخ.

تتمحور الرواية في بيئة رصد جبلية يحتلها جندي راصد مزود بمعدات رصد دقيقة، يضع نصب عينيه طوال الوقت تحركات جنود العدو المتواجدين على قمم وسفوح الجبال المقابلة، ولأنه في عزلته تلك ووحدته الموحشة، فهو يلجأ بين الفنية والأخرى لإستدعاء ذكريات هي عبارة عن وقائع وقصص واقعية حدثت له ولغيره من الناس، أو إستلها من الكتب التي استهلكها في مسيرته القرائية، فهو مقاتل مثقف كعادة شخصيات “هيثم بهنام بردى” دائماً ما يعقد المقارنات والمقايسات بين ما يرصده في الخارج، وما يستدعيه من الداخل لأنه قام برصده قرائياً في يوم ما.

إذن، هناك داخل وخارج، لكن الرصد واحد، وموقع الراصد ثابت لا يتغير وكأننا أزاء قصة قصيرة، لكن المؤلف أنقذها عندما رفدها بقصص قصيرة ساندة تدخل في مزاج القصة الرصدية الأولى، وتتحرك في جغرافيات الحروب التي تشبه حرب الراصد المحوري، وتتحرك نحو الهدف ذاته: إدانة كل الحروب، قديمها وحديثها والانتصار للحياة والوجود الحي الذي ينبض بالحياة.

الحكاية المقتضبة أو القصة القصيرة المركزة في هذه الرواية هي حكاية موت، عزاء، قصة في الغرابة، الإغتراب، الغياب، إنها مفعول الإرشيفات اللاواعية حيث تصبح “الإنسانية” نوعاً من “النكرة”: ما نعرفه أو ندّعي معرفته في القصة أو الحكاية أو الاستعارة هو ما سكتت عنه جميع الأشكال الخطابية والتشكيلات المعرفية، فلا نعرفه سوى في صورته المبهمة، المقنّعة، المتوارية. من هنا جاء عنوان الرواية (أبرات) ففي التصوير التعريفي الذي وضعه في مقدمة الرواية كعادة المؤلف في بعض كتبه السابقة يقول: ((أبرات: كلمة أكدية بمعنى “البشرية” بحسب الباحث الآثاري آشور ملحم)). (ص5).

من هنا جاءت المحورية الرصدية (رصد الخارج، رصد الداخل) كمحاولة إصغاء بآذان واعية للهمسات البشرية، ومحاولة رصد بعينين ثاقبتين لتحركات الأحياء وهم يمارسون الوجود الكثيف وليس الوجود الغفل. وخلافاً للفلسفات المتعالية أو الميتافيزيقية ليست الكتابة السردية نتاج “نظرية” مفارقة أو تأمل فكري مجرد أو رؤية علمية ذات منهجية صارمة، ولكنها، خصوصاً مع عنف الحروب والنكبات رؤية، سماع، حس، ذوق، شم، لمس، أي رصد بكل الجوارح. والرصد (واللسان العربي) يمنحنا أروع الاشتقاقات والتشقيقات عن الطابع الثّر، الطبيعي، الحسي، لقنوات الرصد للعالم الخارجي والداخلي ما هو في جوهره ومصدره “رَصَدَ” (بفتح الحروف الثلاثة على التوالي)، أي: فَعَل. راقب، أنصت، جس، إستبر، إستغور، إستنطق، جرد، أرشف، تشوف، حقق، إستطعم، شنّف، بشّر، إحتاط… وما إلى ذلك من فيض الأفعال والإستعمالات واللوامس والإستشفافات. فهي ليست مجرد ظنون أو تخمينات أو تصورات ولكن أيضاً أحاسيس أو ملامس أو تذوقات بشرية.

تنفتح الكتابة الرصدية إذن على الجسد، الرغبة، الإمتاع والمؤانسة، درء الخطر المحدق أو المباغت، أليس “الأدب” فيما وراء أساليبه النصوصية وألعابه البلاغية أو نظمه السردية أو أنماطه الشكلية هو أساساً “مأدبة” مأدبة عامرة بما لذَّ وطاب للنفس البشرية. لماذا؟ لأن “المأدبة” هي موقع المتعة والبهجة الذي يلتف فيه وحوله الخِلان والأحبة المتصالحون مع أنفسهم وفيما بينهم للإحتفال بالحياة والوجود، وكأن الكتابة الرصدية هي عملية قطف الثمار في جنان المعرفة، بعد عملية البذر والزرع والسقي والنماء ومن ثم الجني، جني المحصول في مواسم الحصاد أو في مراسيم الحداد. ولنقرأ المنطوق الآتي: ((للمرة الثالثة أراه في حجرتي في أعلى الجبل، خلال فترة واجبي الذي يبتدئ منذ التحاقي من الإجازة الدورية مكاتفاً حقيبة تعلن عن رائحة الخبز المحمص المحشو بالجبن الأبيض والكليجة وقطع السكاكر وحلاوة “من السما”، والعروق المقلية، وأتسلم مهمتي كراصد يترقب حركات العدو بمفهوم الحرب، والصنو بمفهوم الإنسانية الذي يتصقر على قمة الجبل المواجه، ويتقاسمنا السفحان والوادي العميق الذي تتعقبه تلال متعددة تغطي سهول مثقلة بالشجيرات كأرض حرام، التي تجعل من مهمة المراقبة دقيقة تتطلب الحذر والانتباه، وتكون كوّة المراقبة المحفورة في جدار الحجرة حرزي الحريز، ووسيلتي الوحيدة بحسب العين البصارة للإتصال بالفضاء… ووسيلة هذه الديمومة الحياتية المرتجأة الإرسال الصغير الذي يجلس على صندوق الذخائر الفارغ)). (ص96 وما بعدها).

تبقى ملاحظة أخيرة بصدد قيود اللغة التي يستعملها المؤلف وهي قيود فرضها القالب الرومانسي الجبراني (نسبة إلى جبران خليل جبران) وهي قيود تذكرنا بأوزان الفراهيدي في الشعر العربي العمودي، فلو استطاع المؤلف التخلص منها لتمتعت لغته بالسلاسة والطلاوة وتم من خلالها التواصل بشكل أسهل، فالكتابة الأدبية تتكلم عبر التمثيلات والدلالات واللهجات والتعابير سهلة التداول ولا يتعذر تفهمها لأنها نتاج ثقافة، وتاريخ، حدث، راهن، وعندما نقولبها برطانة رومانسية ومعاضلات فيللولوجية (فقه لغوية) نكون قد حكمنا عليها بالمحو والطمس، وحكمنا على النص المحمول على أمواجها بالموت، أو على أقل تقدير، بإختزال فرادة النص إلى بداهات فكرية وشطحات صوفية ولغوية تزيح النص عن أرضيته الثقافية والتأريخية إلى حقول غير أدبية ولا إبداعية، ويبقى لكل كاتب أسلوبه الخاص ولهيثم لغته الممتعة والعذبة والمتجاوزة لما قلته قبل سطر أو سطرين.