أ.د.هيام عريعر

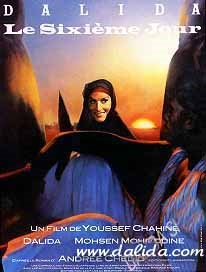

لم يكن المخرج العالمي يوسف شاهين ، حين بنى معمار فيلمه الفذّ ( اليوم السادس ) في العام 1986 ، يبغي فقط أن يؤرّخ لحقبة من حقب مقاومة الاحتلال الانجليزي ، التي تبنّاها طلبة مصر وقت ذاك . ولا كان يدوّن فاجعة تفشي وباء (الكوليرا) الذي عصف بمصر في العام 1947، وما رافقه من تداعيات كشفت ضعف الحكومة المصرية في التصدي لمرض فتك بآلاف المصريين ، حتى باتت طرق المعالجة تقضي بجلائهم إلى خارج المدن ، في معسكرات لا يعود منها من يذهب إليها أبدا . إنّما كان شاهين يبغي وقبل كلّ شيء رسم ملامح الأنثى (صدّيقة) ، في ظل محنتين مؤلمتين ( الحرب والكوليرا ) ، فمحنة إثبات الذات الأنثوية هي المحنة الأكبر كما يرى ، حين لا أنوثة تصمد أمام امتهان الأجساد ، في لحظة عدميّة مخيفة ، كان الجميع يبغي فيها اختطاف لذة مهدّدة بالزوال ، سوى عند (صدّيقة) . فبلهجتها الهجينة من لغتين المصرية والطليانية ، وبالحب الذي كان يغمر شعاب روحها تجاه التفاصيل والناس ، وبالسينما التي أخذت لبّها ومشاعرها ، كانت تحسن مقاومة الوباء المتفشي ، وبشاعة الحياة في ظل الاحتلال ، وخيانة زوجها وعجزه الجسدي ، ومراودة الرجال لها عن جمالها الباذخ .

إن صدّيقة هذه تكوين إنساني لافت وعالمي ، بنت وجودها على تقبّل الآخر ومواجهته في الآن نفسه ، تقبّلته بوصفها جزءً من مجتمع تحيط به النكبات ، و الصراع فيه غير مسّوغ ألبتّة . وواجهته بصفتها فردا فيه ، تحاول أن تحيا حياتها الخاصة وتمارس وجودها .

وحتى لا تخوض صراعا لا تحتمله المرحلة التاريخية ، ولا مصر التي أثقلها المرض والاحتلال ، فإن صدّيقة كانت تعيش وجودها بإدمان الأفلام ، بوصفها إكسيرا تبدد به ظلام روحها المنهكة ، ولربما كانت ستموت من دونها . من أجل هذا لم تصب صدّيقة بالمرض ، على الرغم من تفشي الكوليرا وفتكها بجمع من الناس من حولها ، وعلى الرغم من أنّها كافحت في رعاية حفيدها المريض خفية ، فصارعت الوباء بصمتها وحبّها له .

لقد صدّر شاهين تايتل تجربته البصريّة النابضة تلك بعبارة : ( مهدى إلى جين كيلي الذي ملأ أيام شبابنا بهجة) ، وكيلي هذا هو راقص وممثل ومغنٍّ ومخرج سينمائي ومصمم رقصات أمريكي . وهنا كان الأمر يقتضي تجربة راقصة و نابضة موازية ، يقدمها شاهين لتكون معادلا موضوعيا لكيلي من جهة ، ولصدّيقة من جهة ثانية . فكان (عُكّا) الشاب المشاكس كثير الكلام والمهرج العاشق للسينما ، الذي يشغله هاجس الجنس والكوليرا ، بانتظار أن يثبت وجوده بعمل فنيّ مميز ، ما جعله هو وصديقة _ورغم البون الشاسع بينهما_ يلتقيان في شغفهما بالحياة والفن والبحر. وعلى الرغم من إلحاحه في غوايتها ، وعلى الرغم من صدق مشاعره تجاهها ، وتجاوزه بسبب هذه المشاعر كثيرا من سلبياته ، إلا أنّها تركته لنفسه ولفنّه . فالفنّ لا يُدّجن ولا يُحتكر إنّما خُلق ليملأ العالم بهجة .

هكذا أدركت صدّيقة بكل كيانها أنّ المحنة والفن أمران عالميان ، وأنّ الحبّ يجب أن يكون نتيجة عنهما ، نتيجة إنسانية لا يساويها الشبق الجسدي ، الذي كانت ترقب المحيطين بها (رجالا ونساء) وهم يمارسونه بنهم وإدمان ، بوصفه تعويضا وجوديا عن فناء قريب للأجساد ، التي أضرّها المرض . باستثناء جسدها الأنثوي الباذخ ، الذي تجاوز عمره البايلوجي الأربعين عاما ، بيد أنّه كان فاتنا ، لم تعبث بفتنته المحن ، ولا سلبته النكبات ألقه وسحره . وما ذاك إلا لأنها خرجت من تكوينها المحسوس ، حين رفضت العلاقات العابرة ، إلى بعد صوفي كانت تعيشه صدّيقة ، ولم تقبل معه بغير قداسة جسدها .

فهل يصحّ القول والحال هذه أنّ الفنّ والحبّ قادران على مقاومة محنة كورونا اليوم ؟ وهل يمكن للمجتمع ، حين يعيد حساباته مع المرأة أن يضمن استقامة الحياة ونهاية المحن ؟

سؤالان حسب……………