حسن الحضري

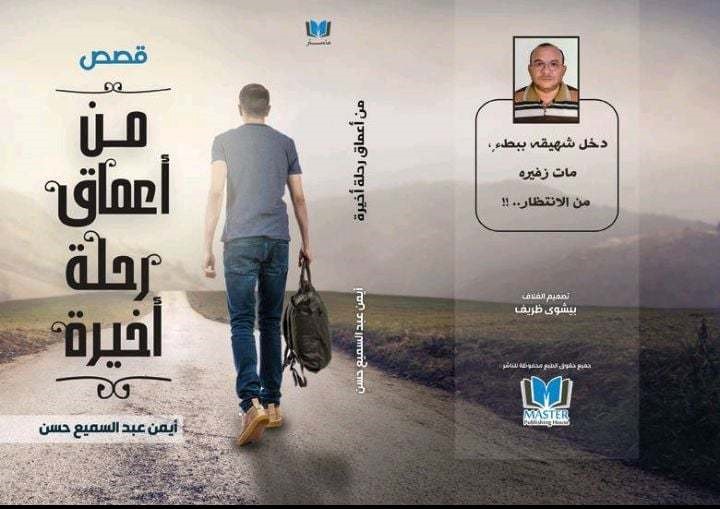

في مجموعته القصصية “من أعماق رحلة أخيرة”؛ يقدِّم أيمن عبد السميع ثلاثة أنواع من الفن القصصي؛ النوع الأول هو القصص القصيرة وعددها ستٌّ، تحمل الأولى منها العنوان العام للمجموعة؛ أما النوع الثاني فهو عبارة عن قصص قصيرة جدًّا وعددها عشرون، ويختم مجموعته بالنوع الثالث وهو عدد من الومضات يبلغ ستِّين ومضة؛ وقد جاء هذا التَّنوُّع مطَّردًا من حيث السِّياق، في إطار الفكرة الرئيسَةِ التي تفرَّعت عليها أفكار معظم القصص التي يضمها كل نوعٍ من الأنواع الثلاثة التي تشتمل عليها المجموعة.

ولأن الكاتب ذكر الرحلة في عنوان مجموعته؛ فقد جعلها أيضًا بدايةً لِأُولى قصصها، فبدأ بالحديث عن رحلة قطارٍ «يعضُّ على الشريط الحديدي ببطءٍ متهادٍ»، فكأنه يشير إلى مَلَلِه من هذه الرحلة، ولعل هذا الملل هو الذي دفع الكاتب إلى التعايش مع أعماق رحلته؛ حيث قطع مَلَله بالتأمل في الطريق، فاستطاع أن يرصد معالم الرحلة بوصفٍ دقيقٍ، غير أن الرحلة المقصودة ليست رحلة القطار؛ بل رحلة أخرى كما يبدو من السِّياق السَّردي، ولم تكن الأخيرة فقط كما جاء في عنوانها؛ بل كانت الأولى والأخيرة؛ وهي زيارته إلى صديقِهِ الشاعر الذي كان يحادثه عبر مواقع التواصل، فهو يقيم قريبًا من مقر عملٍ سافر إليه الكاتب لأداء مأمورية خاصة، فاقتنص الفرصة لزيارة صديقه، فوجده قد مات قبل يومين!!.

وقد دلَّ السِّياق في عرض تفاصيل هذه الرحلة؛ على نقاء فطرة الكاتب؛ فهو يؤمن بأن الحياة ما هي إلا رحلة عابرة، لذلك نجده بعد أن قام بأداء واجب العزاء وزيارة صديقه في قبره؛ عاد من جديد ليمارس “الوصف” الذي اعتاده في هذه الرحلة، فقال: «وقتها كانت الرياح تعبث مسترسلة بكل ما حولها في إصرار، تقبِّل خدَّ الليل، فتمسح وجوه المصابيح، تصالحها على نهارٍ آتٍ»، فهو يتفاءل بقدوم نهارٍ جديدٍ يمحو آثار تلك الأحداث الحزينة التي شهد جانبًا منها.

ويبدو أن قصة موت صديقِهِ قد تركت أثرها في أعماقه؛ فقد جعل القصة التي تلي الرحلة مباشرة، للحديث عن “نوح” الذي جعل كل همِّه أن يتمكن من شراء مدفنٍ تُوارَى فيه جثَّته بعد موته، وما زال يحاول رغم ضِيق عيشِهِ؛ فهو خائف من معايرة ابنه بأنَّ أباه دُفِن في مقابر الصدقة، ومع إصراره وسعيه؛ وفَّقه الله «وانتهى اليوم عندما قبض على عقد شراء المدفن بعد أن وثَّقه في الشهر العقاري».

وفي سياق التنوع الدرامي في معالجة “الرحلة” يعرض الكاتب قصة ثالثة بعنوان “قبل أن تنتهي الذاكرة”، موضحًا أثر الرحلات التي كان يقوم بها الأب طلبًا للرزق؛ فبعد أن شاب شعره في هذه الرحلات المتعددة؛ عاد إلى بيته، فوجد زوجته وابنه الصغير في انتظاره، فلم يعرفه الابن حين قالت له أمه: «سلِّم على أبيك يا سالم»، فقد قام الابن محتضنًا سائق السيارة التي عاد فيها والده، قائلًا: «حمدًا لله على سلامتك يا والدي»، ويصف الكاتب ذلك المشهد على لسان الابن: «فسمعت همهمة أمي، ورجفة في جسد الشخص الواقف بجوار أبي، وقال: معذرة يا بنيَّ؛ أنا والدك، هذا عمك مهران سائق السيارة»؛ فهذا أثر من آثار الرحلة والبعد عن الأهل، جاء من الكاتب بمثابة تنبيهٍ أو تحذير.

وثمَّة معالجات أخرى يتناولها الكاتب من زوايا مختلفة، تنبع مقدماتها من “الرحلة”، وتصبُّ نتائجها في نفوس المعايشين لها، بطرقٍ متنوعة، تختلف باختلاف طبيعة الرحلة والقائمين بها.

أما في النوع الثاني من أنواع هذه المجموعة للكاتب أيمن عبد السميع؛ القصص القصيرة جدًّا؛ فنجد التكثيف في الفكرة، والإيجاز غير المخلِّ في العرض، بمعنى أن قِصَر هذه القصص لم يأتِ على حساب الفكرة أو المعنى العام لكل قصة؛ فنجده في قصة “القهوة” يهدف إلى إبراز اختلاف رؤية الأم في تعاملها مع أولادها، واهتمامها بهم من منطلق الأمومة في المقام الأول؛ فَفِي هذه القصة اندلق كوب القهوة على البنطال الجديد للتلميذ، حين كان يستعد لتقديم فقرته في الإذاعة المدرسية، فقصَّ هذه الواقعة على إخوته، فقالوا له بصوتٍ واحد: «وهل تأجلت فقرتك تلك في الإذاعة؟»؛ هذا كان رد فعلهم كما يذكر الكاتب، ثم يوضح موقف الأم، على لسان التلميذ: «وقبل أن أجيبهم سمعت شهقة مرتجفة من أمي وهي تقترب مني: هل أصابك مكروه يا بنيَّ؟»؛ هكذا يبين الكاتب صورة من صور فضل الأم على أولادها واهتمامها بهم، ثم ينتقل إلى قصة أخرى بعنوان (باقة ورد) مبينًا ردَّ فِعل الابن نحو أمِّه التي تعامله بكل هذا الفضل، فبعد زفاف الابن غادر قاعة الأفراح منطلقًا إلى بيته الذي يؤسِّس فيه أسرته الجديدة، بينما ذهبت الأم إلى شقَّتها ودخلت غرفتها محزنة من الوحدة، «ووقفت متقطعة الأنفاس، لكنها عادت وجففت دموعها وابتسمت عندما وجدت باقة وردٍ على سريرها، مرفقًا بها بطاقة ملونة، مطرزة ببعض الكلمات: أمي العزيزة؛ ستظلِّين الأنثى الأجمل في حياتي، حتى نهاية عمري»؛ هكذا كان رد الجميل من الابن نحو الأم، باعتبار الرمزية لكلٍّ منهما؛ فالأم والابن هنا غير الأم والابن في قصة القهوة.

ولا ينسى أيمن عبد السميع أنه يتحدث عن الرحلة كموضوعٍ رئيسٍ في مجموعته، لذلك نراه يشير إلى جانب من جوانبها في عدة قصص من القسم الثاني، من خلال فكرة جديدة، ومن ذلك قصة “الذاكرة”؛ التي يشير فيها إلى أن الرحلة ما دام سهمها قد انطلق فلا يمكن أن ترجع إلى الخلف، فذلك الرجل الذي «قرر الهرب، فعاد بذاكرته للوراء، يرتكن بمواطن الراحة والسعادة التي كانت، راح يعود للوراء خطوة خطوة، طابت نفسه وانفرجت أساريره، لكنه توجَّع كثيرًا عندما اصطدم بالحائط الخلفي»، فهذه الجملة الأخيرة تكشف فلسفة الكاتب ومذهبه في الحياة؛ فالهروب إلى الخلف قد يجعل صاحبه ينسى آلامه التي يهرب منها، لكنه سيعيش ألمًا جديدًا بسبب هذا الهروب، فالأفضل له أن يستمر في رحلته إلى الأمام، وتأكيدًا لذلك يقول الكاتب في قصة بعنوان «صخور»: «حطمت كل ما قابلني من صخور تعوق حركتي نحو الرُّقي».

وحين ننتقل إلى القسم الثالث من أقسام هذه المجموعة؛ وهو قسم القصة الومضة؛ نجد الكاتب ما زال متعايشًا مع هاجس الرحلة، محافظًا على عقيدته التي ترى أنه لا بدَّ للإنسان أن يستمر في رحلته متجهًا إلى الأمام، لا ينظر إلى الخلف، لذلك يقول الكاتب: «تراجع بذاكرته للخلف، صدمته سيارة»، وفي ومضة أخرى: «تذكَّر زوجته الخائنة، شاخت روحه»، وفي ومضة جديدة يقول: «نظر لمحطات ماضيه؛ تعثَّر كثيرًا»؛ نلاحظ أن سيطرة “الرحلة” على الكاتب موجودة في أقسام مجموعته الثلاثة.

والكاتب بجانب ذلك يعمل على استحضار الحكمة في سياقاتٍ أخرى من قصصه وومضاته؛ كقوله «انتقَى كلماته؛ ارتفعت أسعار حروفه»، وقوله «زادت موجة غضبه؛ ظهرت عورته»؛ والحكمة عنده مستوحاة من الواقع؛ فالحكمة الأولى توضح عدم اهتمام الناس بانتقاء كلماتهم المناسبة لكل موقف، والحكمة الثانية توضح مغبَّة الغضب؛ ويتناول الكاتب موضوع القناعة فيقول: «ضمَّه بيت صغير؛ اتَّسعت أحلامه»، ويقول: «حلَّقت أحلامه عاليًا؛ ماتت من الفوبيا»، ويقول: «اتَّسعت عيناه؛ ضاقت رؤيته»، ويقول: «تحرَّك ببصره لأعلى؛ حقد على الطيور»؛ وهذه كلها حِكَم تدعو إلى القناعة، ولا شكَّ في أنَّ اكتساب هذه الحِكَم له علاقة قوية بـ”الرحلة” وما نتج عنها من خبراتٍ اكتسبها الكاتب وعبَّر عنها في سطور هذه المجموعة القصصية.