أحمد شوقي

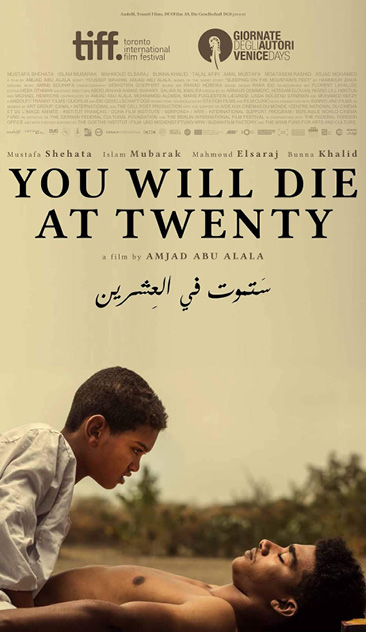

اعتدنا في السينما العربية أن نسوق الأعذار وأسباب الإعجاب للأفلام وصناعها: هذا عمل أول لمخرج يعد بما هو أفضل، ذلك فيلم يأتي من دولة لا تصنع السينما ووجوده في حد ذاته مكسب، وتلك قضية مهمة يطرحها الفيلم بجرأة تستوجب التغاضي عن بعض هنّات الصناعة. تعاطف طبيعي مع بني الجلدة واللغة والثقافة. لكن بعض الأعمال النادرة تأتي لتهز قناعاتنا وتخبرنا أنه بالإمكان ـ ووفق كل المعوقات سابقة الذكر ـ أن يصنع أحدهم فيلمًا كبيرًا بحق. والمثال الأحدث هو «ستموت في العشرين»، العمل الأول للمخرج السوداني أمجد أبو العلاء، الذي حصد جائزة العمل الأول بمهرجان فينيسيا، استقبله الجمهور بحفاوة في تورنتو، وها هو يواصل المسيرة الناجحة في الجونة السينمائي.

فيلم يأتي من السودان الذي تعرض على مدار عقود لإخصاء سينمائي ممنهج: إغلاق القاعات ومنافذ العرض، اتجاه بالمجتمع نحو المحافظة وتحريم الفنون، وسد الطرق في سبيل من يسعى لتحدي الظروف وصناعة فيلم حقيقي صادق. فيلم تم تصويره خلال اندلاع الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام البشير بكل ما في ذلك من تعقيدات.

باختصار، فيلم يحمل أعذاره داخله، فلو جاء متوسطًا في أحد أو بعض عناصره لما لام أحد صناعه، لكن المخرج الموهوب صنع فيلمًا من النوع الكبير، الذي لا يأتي إلا بمزيج الشك والثقة: الشك في العالم ومسائلته سينمائيًا، والثقة في الذات والقدرة على التعبير بالصورة ـ والصورة فقط ـ عما هو أكبر من حكاية الفيلم، على ما تحمله الحكاية في حد ذاتها من طرح قيّم لهواجس بحجم الموت والحياة، الدنيا والآخرة، الدنس والطهرانية.

أن تكون ميتًا حيًا أو حيًا ميتًا

القول الشائع الركيك الذي يعتبره البعض حكمة بليغة يخبرنا «أن تكون ميتًا حيًا خير من أن تكون حيًا ميتًا». لماذا نصف القول بالركاكة؟ سؤال يجيب عليه فيلم أمجد أبو العلاء، بسيناريو كتبه رفقة يوسف ابراهيم عن قصة لحمّور زيادة.

أصحاب القول الشائع يقصدون السيرة الأطول من العمر، الإنجاز الذي يخلد صاحبه بعد مماته مقابل الحياة الخاوية من التأثير. «ستموت في العشرين» يخبرنا أن هناك ما هو أعقد من هذا التبسيط المخل، فهناك من يولد ميتًا، وهناك من يموت ليحيا، وهناك من يقاتل طيلة عمره كي يشعر بالحياة، فيكتشف في نهايتها أنه كان لخواء الموت أقرب وإن اعتقد في العكس. كل هذه الحالات / التساؤلات تتوالد من قصة الطفل مزّمل، الذي يتعرض يوم ميلاده للعنة من درويش صوفي تجعله محكومًا بالموت في العشرين من عمره.

«الخوف لا يمنع الموت لكنه يمنع الحياة»، قول أعمق حكمة وأعذب بلاغة، كيف لا وهو يأتي من نجيب محفوظ نفسه؟ وكأنه يصف حياة مزمّل الذي يعيش أسير النبوءة، تحيطه في والده الذي هرب من فكرة الموت، وأمه التي تحاصره حبًا ورعبًا، وأهل قريته المؤمنين بصدق الفأل، ومنهم الأطفال الذين يعلم الفيلم ـ بنظر ثاقب قد يكون ممزوجًا بذكرى شخصية ـ أن بإمكانهم أن يكونوا أكثر البشر وحشية وإيلامًا لبعضهم البعض بدعوى المزح واللعب.

مزمّل يعيش حياة بلا حياة، حذر الموت يجعله طفلًا يطرق أبواب الشباب، لم يعش شيئًا يجعل موته خسارة له أو لغيره، حتى يصطدم بمن يُفرّق المسيرة الجنائزية ويلعب دور محامي الشيطان ليخبره أن في الحياة ما هو أكبر من الحرص عليها. «لو كنت مكانك لعشت عشرين عامًا يخدمني الجميع لأفعل كل ما أريده ثم أكمل العشرين لأسخر منهم»، يقولها العراب / الشيطان سليمان الذي يُعمّد مزمّل حيًا بإكمال قطبي الين واليانج، الصواب والخطأ، وإعلامه بأن الطهرانية لا داع ولا طعم لها، مالم يعرف المرء معنى الخطيئة ولذتها.

غير أن أفضل ما في خطاب الفيلم هو إنه لا يتوقف عند هذه المرافعة المؤثرة في مواجهة البيوريتانية، بين قوسين في مواجهة التفكير الغيبي والحلم بفردوس لا نوقن بوجوده. بل يعود في الفصل الثالث ليُسائل المرافعة وصاحبها هو الآخر: هل كان التحدي يستحق؟ هل ربح صاحبه أم خسر؟ سؤال إجابته ستظل للأبد تأتي بعد فوات الأوان!

الإخلاص للذاكرة ولفن الصورة

ما سبق يعكس القيمة الفكرية الثرية للفيلم، لكن «ستموت في العشرين» ليس رواية مصوّرة وإن كان البعد الراوئي ظاهرًا فيه، بل يمتلك الفيلم إنجازًا مزدوجًا، سرديًا وبصريًا، يتمثل في الإخلاص الواضح للذاكرة والتراث الإبداعي، ولكون فيلم السينما هو بالأساس صورة موظفة في خدمة دراما.

الثقافة العربية عمومًا معادية للتأثر وإن وجد، وكل فنان أو صانع أفلام يحاول أن يثبت أنه يأتي بالعمل الأصيل الذي لم يأت به الأوائل، وإن كان هذا هدفًا مستحيل التحقق عمليًا. لكنها نتيجة مفهومة لثقافة التفتيش في النوايا والاتهام بالاقتباس التي يمارسها بعض النقاد وجُلّ الجماهير. فيلم أمجد أبو العلاء على النقيض يفخر بالانحدار من ثقافة عربية أدبية وسينمائية عريقة، تنضح كل لحظة فيه بفنان هضم تاريخًا طويلًا أراد أن يكون أحدث حلقاته، فأتي عمله أصيلًا لأنه ذو جذور، ليس معلقًا في الهواء يريد إعادة اختراع العجلة.

أليس هرب النور من عجزه وتركه الأم تواجه القدر وحيدة مع نسلها هو هرب مصطفى البشاري من قرية الكرنك وتركه حزينة في رائعة يحيى الطاهر عبد الله «الطوق والأسورة» التي حولها خيري بشارة فيلمًا أيقونيًا؟ أليس سليمان العائد من الغرب بمزيج من التحضر والسخط والحنين للداخل والخارج معًا هو مصطفى سعيد بطل رواية الطيب صالح الأشهر «موسم الهجرة إلى الشمال»؟ أليست صورة سباستيان جيوبفيرت المدهشة تحاكي في توظيف الكتلة والفراغ، والنور والظل، ما فعله عبد العزيز فهمي في مومياء شادي عبد السلام؟ الأمر يصل لاقتباس كادر وقوف ونيس بين دفتي المقبرة بحذافيره ليصير مزّمل بطله الجديد بتطابق في النسب والإضاءة والتكوين يستحيل أن تكون وليدة الصدفة.

الإجابة على كل ما سبق هي نعم ولا، هي نعم بوجود تأثر وتحية ناضجة لأعمال محفورة في الذاكرة، ولا لأنها عناصر تم هضمها لتصير أجزاءً عضوية في بناء متماسك، متمايز، له قيمته المجردة بمعزل عن مصادر إلهامه. وكأن «ستموت في العشرين» مثالًا طال انتظارنا له، لنوقن أن الإبداع مسيرة متواصلة، تُسلم فيها الراية من جيل إلى جيل، ومن موهوب لآخر، في سلسلة يمكن القول باطمئنان كامل أن أمجد أبو العلاء هو أحدث حلقاتها.

وليس أقدر في التعبير عن هذا الإجلال للسينما، أن الفيلم في خضم انغماسه في جدل الموت والحياة، لا ينسى أن يقدم التحية لفن السينما، لماكينة العرض وأطياف الضوء، لسامية جمال وهنومة «باب الحديد»، باعتبارها أحد أدوات اكتشاف مزمّل لقيمة الحياة، أو ربما تكون أهمها. هذا فيلم لمخرج يحب السينما بحق، والأقيم إنه يجيد فعلها، فكم من محب حاول فلم يتوفق في أن يصنع هذا المزيج المؤثر من تكامل كل ما يمكن أن تحبه في فيلم سينمائي.