“أحزان صائغ الطين”

د. سمير الخليل

الثقافة لقطة نطلقها على معرفة ايديولوجية معينة لا تستمد من التمرحلات التأريخية والتقلبات السياسية قضيتها الساخنة التي تنافح عنها، وهي اللفظة التي نصنف بها تلك الحالة التي لا يصح فيها التضاد بين الأفكار والاعتقادات التي تتخطى التبرير والتسويغ لسبب واحد فقط وهو أن هذه القناعات يؤمن بها الكثير من الناس.

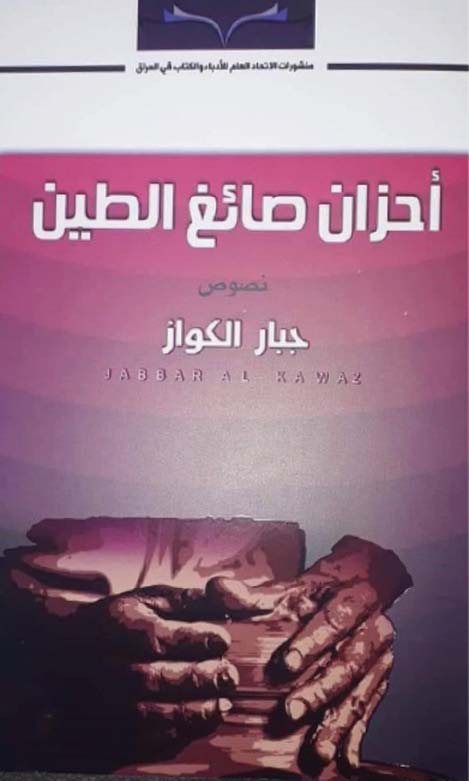

هذا الكلام نسوقه قبل مقاربتنا لنصوص (أحزان صائغ الطين) الصادرة عن الاتحاد العام للأدباء في العراق- بغداد، 2018 للشاعر “جبار الكواز”، والمقدمة المربكة التي كتبها الناقد “حميد حسن جعفر” لتتوج النصوص بموجهاتها القرائية المعلنة، حيث يبدأها هكذا: ((يظل التأريخ البابلي عامة، والتأريخ الشخصي للإنسان اليهودي العراقي خاصة يمثل منهلاً ومنبعاً ثراً لتجربة الشاعر جبار الكواز في الدخول لأحداث تبدو خاصة)). (ص5).

ولما كنا لا نستطيع إبعاد أنفسنا عن “الأحداث الخاصة” التي تحدد فهمنا، من أجل أن نرى أبعد مما يبدو لنا في شعرية “الكواز” لذا لا قدرة لنا على إثبات صحة فهمنا لهذه الشعرية إلا ما ينبثق منها من تمظهرات. بيد أننا ما دمنا نعتقد أن الأمر صار بهذا الشكل، فلا حاجة أي إثبات صحة المسألة، فالمرء (والشاعر أولاً) لا يحقق أبداً الابتعاد عن معتقداته ومزاعمه الخاصة الذي يؤدي إلى فقدان سلطان هذه المعتقدات والمزاعم وكأنها خاصة بغيره، أو أنها الثقافة التي تربى عليها وترسبت عميقاً في داخله.

توفر هذه الخطاطة المقترحة حلاً معقولاً للثنائية الخاصة بالمعنى الموضوعي والمعنى الذاتي اللذين تنطوي عليهما نصوص “الكواز” كيما نضمن التوافق النقدي. فالفهم الثقافي من حيث انه اعتقاد ليس ذاتياً، وليست الذات أساس المعرفة أو الشيء الوحيد الذي له وجود، وسبب ذلك أن مزاعم الشاعر (أو أي إنسان آخر) ليست “ملكاً له” بأي مفهوم من المفاهيم التي قد تجعل الثقافة خاضعة لفكرة الذات، أي أن الشاعر ليس أصل هذه المزاعم والآراء، فهي موجودة وسابقة على وجوده، وأسبقية توافرها تحدد سلفاً السبل التي يمكن لوعيه أن يسلكها، وهذه الموروثات مشتركة بطبيعتها، تخص البشرية جمعاء. والذات العارفة بناء اجتماعي صاغته أنظمة المعرفة والايديولوجيات المتحركة والتي بمقدورها أن تحدد نظرته للحياة والواقع والتأريخ أو تتلاعب بأهوائه ورغباته وتفكراته، وهكذا بمقدورنا التغلب على التضاد بين المعنى الذاتي والمعنى الموضوعي واحتواء مزاعم الأثنين. ولنستطلع بعض الإشارات اليهودية في النصوص الآتية:

((والحبال التي سرقها السحرة/ من “موسى” تخشاه)). (ص29). ((لبلابل سنمار وعصافير الوهم/ بهدهد بلقيس/ بالخطاف المهموم ببحر الهجرة والظلمات)). (ص41). ((لرعاة الربع الخالي/ لناقة صالح/ لذئب غيابة يوسف)). (ص43). ((ويركل آياته الفانية/ ويحمل في ثقة/ مزاميره الدامية)). (ص48). ((مدن تناطح كبش إبراهيم كي تبقى تغني للأضاحي)). (ص53). ((ما عاد في بابل إلا العقعق المشؤوم ينذر بالأغاني/ والأغاني لم تكن منّاً وسلوى)). (ص54).

في هذه النصوص وفي غيرها لا يمكن للمعاني أن تكون موضوعية لأنها دائماً حصيلة وجهة نظر لها علاقة بثقافة المنطقة، فالإشارات الواردة فيها بالرغم من عائديتها “اليهودية” تدخل في خانة التراث الإنساني لمنطقة الشرق الأوسط، وبابل من ضمنها أو هي محورها، لأن جلّ الثقافة اليهودية القديمة هي ثقافة بابلية، وكل الكتب اليهودية بما فيها التوراة قد كتبت أو جمعت أو اتفق عليها القوم أو اختلفوا كل ذلك حصل في “بابل” حسب ما أكدته المراجع المتخصصة بالتأريخ اليهوي والأدبيات الربانية، حتى صارت جزءاً من التراث البابلي القديم.

وفي الوقت نفسه لا يمكن أن تكون ذاتية لأن وجهة النظر هذه دائماً ما تكون اجتماعية أو عرفية أو ثقافية، بل يستطيع المتابع وبناء على المنطق ذاته أن يقول أن معاني الإشارات اليهودية هي ذاتية وموضوعية في آن واحد، فهي ذاتية لأنها تلازم وجهة نظر معينة وهي بذلك ليست عامة ولا مشاعاً. وهذه المعاني موضوعية لأن وجهة النظر التي تولدها عامة وثقافية وليست فردية أو فريدة، وها هو الشاعر يحدد علاماته الإنسانية التي لا تخص أحداً بعينه، ولكنها تخص كل الناس: ((العلامات بشر/ أسواقها ماء ينوح وموجة عرق يفوح/ والراحلون تزاحموا بنثيث مباهجها ليشهدوا:/ صمت القلاع ونقرة الحوذي والخياط والإسكافي والرواق/ والبقال والكواز والأرمل ذا العكاز والعانس الحلوة ترفل بالشتات/ العلامات بشر والمعاني رياح)). (ص55 وما بعدها).

إنَّ العلامات تعتمد على انفتاح الشاعر على هموم عامة، وليس على آخر يهودي ذرف الدموع على ضفاف نهر الفرات على عـز ضاع وجغرافيا ما عادت له (وهي أصلاً ليست له). والمعنى، على ما يبدو، يسمو على التعارض المزروع بين المعرفة والفرد، بين التأريخ والفعل التأويلي، بين المجتمع والذات، بين الصدق القانوني والإيمان الشخصي. التعارض القائم بقوة والذي يظهر مرة تلو الأخرى، التعارض الذي يسمح لعدد غير محدود من القراءات الجديدة التي تعزز بطبيعتها السياق العام والتي تستمد منه هذه القراءات، وتساعد في إعادة الحيوية إلى النصوص الشعرية، واكتشاف أمثلة صدق جديدة، من غير التفريط بلغة الشعر وطزاجتها، وهي تجمع بين الحرية المطلقة للشاعر في استثمار تشوفاته الثقافية وخياراته الأيديولوجية وتلغي ضرورة الانحياز لإحداهما ونبذ الأخرى.

وحسبنا أن “جبار الكواز” ذلك الشاعر السبعيني المبرز قد أدرك هذه اللحظة الثقافية ووعى الدرس الشعري جيداً: ((في الساعة الفائضة التي اختلستها من غدٍ آفل وفي الساعة الضائعة التي فرضها فأر الأيام أحاول أن أرسم دخاناً تطارده وعول الفراغ وأصابع مبتورة تعزف صمت المرعى لتقسيم أضاحي الموت)). (ص57).

فليس هناك إنسان يهودي يقتحم أحداثاً خاصة ووقائع ليحوّلها إلى ((مادة دسمة لكتابة نص شعري)). (ص5). لأننا لم نجد صوتاً آخر غير صوت “جبار الكواز” ذلك العراقي الأصيل وهمومه الرافدينية ودموعه المدرارة المتساقطة في نهر الفرات وهو يندب حاله وحال العراقيين جميعاً: ((صرت قوساً وكنت عصا/ شركاً وكنت خيطاً/ سيفاً وكنت ريشة/ صرخة وكنت صمتاً/ دماً وكنت ماءً/ ثعلباً وكنت أفعى/ ذئباً وكنت أرنباً/ عقاباً وكنت حمامة/ نسراً وكنت عصفوراً / نسياً ومنسياً)). (ص42). وتبقى لجبار الكواز رموزه ونكهته الإبداعية الخاصة التي تجعله يشق لنفسه طريقاً غير مأهول وهو سعيد بمغامراته الفنية وفي تناصاته ورؤاه.