د . حسين البطوش*

كثيرة تلك البواعث التي تدفعنا بصورة عامة إلى البحث عما يناهض ما تألفه النفس؛ وأي نفس إذا ما رافقها واقع مرفوض، يقوم على القلق وتشظّي الذات اللاهثة وراء الخلاص المنوط بالتجديد؛ لعلّه، يمضي بنا نحوالأفضل. فهي ثورة على سبيل الهروب بكلّ مضاد لقوى الشدّ المعاكس لقضبان الاغتراب؛ إنها في شقوق الواقع غير المتوافق معها: «وبحُزنِ غيمةٍ عاقرٍ

تدورُ قطرة ُماءٍ يتيمة ٌ

على شقوقِ الأرض ِالّتي اشرأبّت منها أفاعٍ ….»

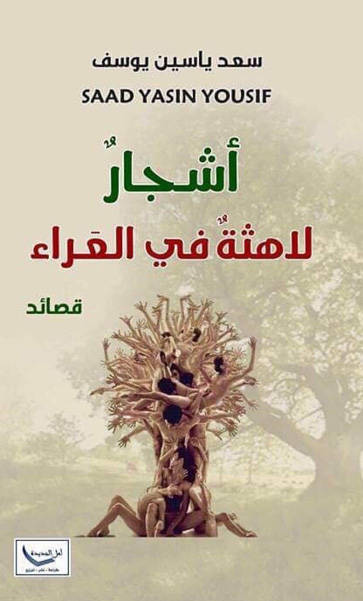

إنها ذائقة الشعراء؛ أولّ الثائرين على هذا الواقع؛ فهم الأكثر ارتباطاً بقيمة الفرد وحياته؛ ليجسّده شاعرنا بعناوين دواوينه السابقة: «شجر بعمر الأرض» و»شجر الأنبياء» و»الأشجار التي لا تغادر أعشاشها» و»أشجار خريف موحش» و «أشجار لاهثة في العراء» الذي نحن بصدد قراءته ظواهر لفتتني في هذا الديوان والذي من حقه علينا أن أذكرها .

فقد لمست ُالشعر والشعرية كاملة بجلِّ عناصرها من رمز،وإيحاء،وتكثيف، وصورٍ شعرية معمقة، إضافة إلى ما هو الأهم وهو البعد عن التقريرية . وكلّ سمة من هذه السمات يحتاج إلى قراءة نقدية معمقة لنفيها حقها، وكلّنا على حدّ قوله: «أشجارٌ لاهثةٌ في عراءِ الأسئلة»، لماذا، وكيف، وهل، وإلى متى؟ وما هذا بجديد إذا ما التفتنا إلى الشنفرى، وأبي نواس وأبي تمام، والمتنبي، والدادائيين، والمحدثين في الغرب والشرق… وليس من همي الوقوف على الأسباب وحلّها، فكل هذا ألوان للاغتراب وشدائد المعاناة التي جعلت من ذائقة الشعراء حُبلى بجنين الشعر، يكرس لنا الانخراط مع واقع اجتماعي، يؤمن بأن الأدب موسوعة اجتماعية أداته لغة من خلقه إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ثراء مسيرة شاعرنا الأدبية د. سعد ياسين يوسف، الذي اعتمد صوراً إشارية تلميحية بإبداع فني وفق انحرافات لغوية زاغت عن المعتاد القياسي؛ ما أثرى ديوانه وفعّل شعرية النظم الباعث على عصف ذهن المتلقي، بقصائد عذبة مسبوكة بلُحمة النسيج، وبديع التصوير الذي يخاطب عقولَنا قبل وجداننا أخرجت شاعرنا من دائرة (الأنا ) تلك القيمة الفردية إلى معترك (النحن)؛ دائرة القيمة الجمعية.

لتكون مرآة الوطن التي نفسر انعكاساتها بموضوعية (ماكس بلاك) عندما جعل من التعبير الاستعاري استخداماً تعبيرياً حرفياً معادلاً له بميسم «النظرة الإبدالية» التي نراها تتواءم ما بين الدالّ/ الشجر، والمدلول/ المجتمع القائم على إلحاح باطن الذهن ومُعَامله الذي يكرر ألفاظ الأشجار والسماء وأدوات الحرب بشكل لافت لما يشي بأهمية ما يكرره المبدع بغية الوصول إلى مقاصد شاعرنا الذي تجاوزنا معه النقد الموضوعي المسطح؛ فقد تخطّاه بكل فاعلية واقتدار.

لقد جاء عنوان الديوان وفق صياغة فلسفية ذات تأثير كبير في بنائه الفني والشعري – تعاملتْ مع النصّ ببعد دلالي رمزي مكّن المتلقي من استقبال النصّ داخل مساره الذهني نتيجةً مقروئية لسيميائية خطاب إبداعي، ينطوي بنائياً لـ: «أشجارٌ لاهثةٌ في العراء» مكونات اسمية لا فعلية، تدلل على ثبات الواقع وجمود الحال بمعجم ألفاظ الشقاء في تصميم، يؤكد بأن الوطن إنسان عارٍ، وما زال ينشد السموَّ والحرية شجرةَ خلد، تعرج به جور شقوق الأرض إلى عدل السماء خلافاً لشجرة آدم؛ فمن نعيم السماء إلى شقاء الأرض، ليتفقا معاً على أن الغواية هي السبب… ولكنْ أنّى له الخلاص؟ وليس ثمّة إجابة:

« عابراً

بحرَّ اشتعالِ أشجاري

بأسئلةٍ ثقالٍ …»

وما مرجعية هذا البوح إلا معاناة وشقاء تسعى إلى الخلاص من واقع مأزوم بالتقتيل والتشرد والخوف واليأس، سبيلاً تنكب رمزية الحبيبة مرة والحالم الباحث عن أشجار الربيع ولو بعشبة السماء مراتٍ كثر،ليبحثَ في المكانِ عن «عشبةِ الإجابةِ» «بعد أنْ غمرَهُ ثلجُ السُّؤالِ …»

«وهم يسرقونَ فضاءاتِ الضِّياء ِ بملابسِ الحجرِ المقدَّسِ

ويسحقونَ عشبةَ السَّماءِ !!!»

عشبةٌ حبيبةٌ بحجم الوطن أو لنقل وطن بحجم حبيبة، تعمر الأرض ببوح شاعر فحل واكب النهوض ليسمو بصاحبة الضياء والحرية لكل ما يقرّبه منّا على سبيل جدلية، تُريه منها جانب الحرية المنشودة عندما يتوحّد معها بإدراك حقيقي وشخصي، يتنفس الذات معها والموضوعَ معاً في اتحاد مطلق؛ ولا غرو في هذا فهي(شجرةالابتسامة):

« تلكَ الَّتي أشرقتْ ذات َمساءٍ ملوّحةً بغُصنِها المُبلَّلِ

عابرةً آلافَ المدنِ …

وكلّما رأيتُها ..عمَّدتُ وجهي بزهورِ يَديها

فتشرق فيها في أقصى الأرض ِ

شمسٌ أخرى … «

تأتي بأكبر معاني السمو والعلياء، نعم؛ إن وراء كلّ شاعر عظيم شجرة …، بات فيها جميل القول جميلا، وتبتل صمته في محراب جمالها جمالاً وهو القائل:

« كانت فراشاتُ المساءِ

على رمشِ السّؤالِ

تصبغُ جبهتي بحفيفِ أجنحةِ الأسى

وتغورُ في صمتي

وتفرُّ من جرحٍ لجرحِ … «

- كما ويقول :

«حملتُ لآليءَ صمتي على كفَّي رملِ الشّاطئِ»

فمن هنا تحديداً، يتسلل إليه فرط من الجوى وكومة من تفشيّ الهمة؛ فلا خيار إلا الانتظار الذي عنون به قصيدته المرجعية (شجرةُ الانتظار) بقوله:

«وجهيَ لم يعدْ …

على الإمساكِ بالضَّوءِ فأنكرَني،

حينَها لم تعدْ لي أيُّ سماءٍ ،أو فراشةٍ.»

لم تعد أجنحتي تبسطُ الأفق تحليقاً ولا…

كانت الوردةُ ترنو فوقَ غصنِ الطّرقات»

إنه الردّ بالإحساس الذي يفوق مدارات الإدراك، … إنها السريالية بعينها…، لغة الكبار الذين يعصفون بأذهان من خيّم عليهم الكدُّ والحزن؛ لينأوا بهم عن شقائهم هذا ولو قليلا بمثل هذا البوح الرائع الرائق الجميل كما الخمر تجلي هموم الشاربين ولو للحظات…، وفي الحقّ فإن هذا البوح من ضمن جماليات ما قرأت من أشعار وأصدقه . ويُخطّيء مَن عالج فصل النتاج الأدبي عن أصله في حياة الشاعر، فقد تفرّد شاعرنا ببراعته وإلهامه ودقته في التصوير، فضلاً عن جرأته إلى جانب خياله الخلّاق الذي لا يخفى عليكم إذا ما التفتنا إلى الاستغلال الجيد لمثل هذه الصور الحية التي جاءت ترجمتها كلماتٍ دالَّةً بصورها الذهنية من حيث دلالتها على ما هو خارج الذهن، تعصف بنا في ظلّ ما تُقرّب لنا المعنى وتحمل الإحساس…، كما في قوله:

« أحلامُنا البسيطةُ الَّتي تراودُ أصابعَ الكفِّ

هي كأسُنا الفارغةُ المرفوعةُ إلى السَّماء ِ

تشيرُ لأفقٍ لا وجهَ له …»

فهذا غيضٌ من فيض اجتاح أفئدة القراء بكلّ ما يكتنز من تجربة إبداعية بعفوية وسلاسة بكلّ سهولة ويسر، نقش في ثورة النفس التوّاقة إلى الحبّ مرةً، والحرية مرةً أُخرى بحروف يعتصرها التوجّد بطاقة جماليات المعاني الرقيقة الهادئة الحالمة، كما في قوله:

«أضاعتْ مفاتيحَ الغناءِ ورمَتْنا بانتهاكاتِ الظّنونِ

من بعد ما ألِفَتِ السَّنابلُ انحناءةَ عودِها على يدِ المناجلِ «

إنها انتفاضة الذهن المتطلعة بإشراقة لقاء حميم بالحبيبة الوطن المستقل؛ لهذا جاءت سعايتهُ جادة من أجل تحقيق عدلية الحياة القائمة على المحبة والسلام وفق منهجية أشرع لها مشاعره وأحلامه وتطلعاته انتزاعاً صورياً، قام على تداعي ما ذهب إليه (أرسطو) من تشابه وتضاد واقتران زمكاني كما في قول شاعرنا:

«زهرةُ الموسيقى تعلو مع الضوءِ إلى لانهائيةِ الدهشة ِ

وأنا أتوضَّأ بخيوط ِحريرها لأشهدَ ….. تَفتْحَ أوراقِها

يوم منحتْ هذا الفضاء مُوسيقاها .. تمنحُ هذا الكونَ

سرَّ وجودهِ … تاركةً حقلَ نجومِها … ماسةً فوقَ الرَّمادِ ..»

إنها الرمزية التي جسّد بها أشواقه وبثث من خلالها نوازعه همساتٍ تؤدي تراتيله بوحاً عذباً ونجواه ويكأنها شظايا روحه المعذبة ونزف قلبه المكلوم :

«الدّيكُ يعجزُ أنْ يصيحَ

التَّراتيلُ التي كنّا نرتّلُها ما عادتْ تضيءُ

تهدلتْ أرحامُها بلا حملٍ تنوءُ على أبوابِ عتمتِها

ونزَّ الملحُ من جبينِها راسماً حروفَها المُبعثرةَ …. « .

« لا أحدَ يمرُّ، سوى أعمى أضاءَ الدَّربَ بتكتكةِ العصا

استدلَّ على الفجيعةِ بالفجيعةِ

ومضى يُوَلوِلُ صوبَ الأفقِ ملوّحاً بِعَصا التهجّد ِ

باحثاً عن مَسلّتهِ التي انشطرت ْوأنجبته؛

علَّها تعيده ….»

ولا يخفى على المتلقي هبوط همّة شاعرنا بحرارة الوجد وتيه الفكر ووخز الانكسار إلا أنه يعاود النهوض حراً عفوياً جزلاً يتألق دونما تشظّي، كما في قوله:

«منذُ أنْ توضَّأ التراب ُبدمكَ الأخضر

قامت قيامتُها الأرضُ

وكُلَّما جفّت ينابيعُ صوتِ اللهِ

صاح بها صوتُك أنْ تكونَ

فتضيءُ السَّماءُ وجهَهَا المُحمَرَّ

بالخجلِ المعفَّرِ بالتّرابِ

معانقاَ طيورَكَ البيضاءَ وهي تصعد… تصعدُ … تصعدُ

وسيوفُهم تنزلُ في الصَّلاة عميقا ً تنزلُ… تنزلُ …»

نعم إنها السلاسة في التركيب والانسياب في المعنى إلى جانب التعقيد، وهذا يُحسب لشاعرنا لا عليه، بل يؤكد قدرته الفائقة على مسك زمام الشعر؛ قصيدة النثر بكل فاعلية وهو يقدّم لنا نفسه رساماً للوحات جميلة لذواتنا ،وفق تجربة شعريّة ذات أبعاد وجدانية تشي بإلحاح نفسه الحكيمة على التطهير:

« يا وَجَعي يومَ استدارَ وجهُكِ

الشَّمسُ على وشكِ الأُفول

وكانَ الأفقُ أعمى مُتّشِحاً بشالكِ الأحمر»

لقد حول شاعرنا مستوى اللغة العادي إلى مستوى مجازي، تشكّل لديه بطرق مختلفة، وفق ما وصلت إليه خبرته التكنيكية والجمالية بهذه الحركة الشعريّة المتجددة التي تركت بصمة حية فريدة، بل هوية تتجذر بجنس مغاير للتقليد والاتباع، كما في مؤدى التجديد لحركة أدبية نهضوية، يجري فيها نشاط، يُعزز به الإنتاج الأدبي ويتنوَّع في أدبنا العربي الأصيل. - محاضر في الجامعة الأردنية