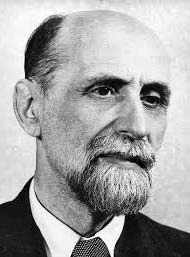

محمد خضير

إلى الدكتور سامي علي جبار

الكتاب الذي وددتُ كتابته والنسجَ على منواله هو “أنا وحماري”، للشاعر الإسباني خوان رامون خيمينيث (1881 _ 1975). انتقلت الطبعةُ الأولى من هذا الكتاب التي أصدرتها “دار المعارف” في مصر، مع مكتبتي، إلى أكثر من منزل، وأصبح صعباً عليّ اليوم التخلّص من نسخة الكتاب هذه، أو مبارحة تأثير قراءته الأولى في وقت مبكر من حياتي الأدبية. فهو الخميرة التي ربطتني بالأماكن الأصلية لمعظم نصوصي القصصية، وهو الحادي لكتابة أيّ نصّ “شذري” منتزع من ممالك الأرض الدنيا.

يقصُّ الكتاب جولات خمينيث مع حماره الأبيض المسمى بلاتيرو في ريف بلدة مُغير الأندلسية، وحوارهما الصامت بما يؤلف مرثية شعرية، صيغت في 138 مقطعاً نثرياً مركّزاً، كتبَها خيمينث بين 1907 _ 1916. وقد وصفَ المترجم لطفي عبد البديع، الكتاب، بأنه الديوان الإسباني الأول من الشعر المنثور المنقول للعربية. لكني بسبب مجاورتي الطويلة لروحه السردية، حسبتُ نصوصه نثراً قصصياً مجافياً لروح الشعر الرومانسي ومقارباً لنثر الحقيقة الفلسفي. ولا ينفي هذا الانطباع أو يخفّفه زعمُ المؤلف بأن كتابه موجَّه للأطفال.

والحقيقة فإنّ قراءاتي للكتاب لم تنتظم بوتيرة واحدة. ففيما أحدثت قراءتي الأولى تأثيراً هيّناً، فإنّ قراءتي الأخيرة للكتاب طرحت أمامي مهماتٍ تختلف عن انطباعات القراءة المبكرة. فقد تدرّج تأثري بهذا الكتاب من آلية المصادفة في رواية الحوادث واختيار الشخصيات، إلى البحث المقصود عن الحوادث وانتقاء الشخصيات وفلسفة وجودها. ومن ناحية ثانية فقد نبهني الكتاب إلى ضرورة تضمين العنصر الطبيعي الخالص في كتابة قصصي وتأمّل جمالياته.

تتفق نصوص “أنا وحماري” مع طبيعتي المحبّة للطبيعة وفلسفتي وأسلوبي في تأمل الموجودات ومخاطبتها خطاباً هامساً قائماً على دفعات من المقاطع القصيرة. فحاولتُ تأليف كتابي “أحلام باصورا” على أساس الرؤى المنتقلة من بلدة مُغير الأندلسية إلى أحلامي عن البصرة، مدينتي التي وهبتُها سنواتي الثماني والسبعين. كان الرحاب الطبيعي للمكان الإسباني أوسع وأشمل، لكني حاولتُ أيضا أن أجعل أحلام المكان العراقي مسروداتٍ تخترق حدودها وتندمج بروح الكون الموجهة لكل عقل من عقول الساردين المنضوين لقارّة كبرى.

ثمة وحدة تجمع أولئك الحالمين بالطبيعة هي وحدة الوجود التي تلخّصها عبارةٌ من كتاب خيمينيث: “الينبوع القديم، يا بلاتيرو، الذي طالما رأيتني أمكث عنده طويلاً، يضم في ذاته، كمفتاح أو قبر، كل رثاء العالم، أعني الإحساس بالحياة الحقّة”.

ويؤكد إطار هذه الوحدة الشعورَ العام بالكتاب الذي يؤلّفه الحالمون جميعهم بصيغ مختلفة، متبادلة، في أمكنة وعقول دائرة في فلك العشق الإلهي للوجود. فلا غرو أن ينتصب كتاب خيمينيث إلى جانب كتاب العطار “منطق الطير” ليؤلّفا المصدرَ الأنطولوجيَّ الغزير بالإيحاءات الحكائية والنُظُم السردية الحرّة من التجنيس للآلاف من كتب السرد في العالم القديم والجديد. ذاك يخاطب طيورَ السماء الموحدة في طائر السيمرغ، وهذا يخاطب حميرَ الأرض الممثَلة بالحمار الحكيم بلاتيرو. وكلاهما يحاول نقْلَ التأثير من الشعر إلى النثر، ومن التأمل الطبيعي إلى الحقيقة اليومية المعيشة بعمق ومعاناة.

فما يُعتبر مُلهِماً أثيرياً للإنشاء السردي، قد يهبط أخيراً للأرض ويعيش متخفّياّ بين الجموع الغفيرة من الكتب التي تضمّها مكتبةُ أحد الكتّاب. فهو يعيش في زاوية على رفّ من الرفوف، لكنّه يظهر ويشعّ كلما حلَّ موسمُ تأليف نصّ جديد، فيقوده إلى منبعه الأصلي بشكيمة المحبّة المتأصلة في كلّ لغات العالم.. يقوده إلى منبع الفكرة المجردة من الماهيات والمسبوقات الإدراكية ليكون وحدَه جوهراً بذاته وماهيته ووجوده النقيّ.

بقيَ درسٌ أخير نتأثّره من قراءة “أنا وحماري”، هو قيمة البحث الذي أشرتُ إليه آنفاً. ينبغي على الكاتب المعاصر أن يسعى وراء الحادثة النادرة والشائعة، سواء، كي يجسّدها في عمله الأدبي، لا أن ينتظر المصادفةَ والإلهام يأتيان بهما إلى باب بيته. ولعلّ أكثر من كاتبٍ عالمي اكتشف مجاهل بلاده بصحبة دابّة، أو على درّاجة، أو مشياً على قدميه، فأنهى حياته قرير العين، بعدما أشرف على نهاية المجهول الذي تحدّى قدراته الخيالية الساكنة في موقع محدود؛ وهذا ما لم يجرّبه كثيرون من كتّاب العربية حتى اليوم.

*عن موقع المدن